2021年11月27日

こんにちは、Rayです。私はドイツで音楽の勉強をしている大学院生で、オーボエという楽器を専攻しています。

ドイツにも四季があり、1年を通して様々な表情がありますが、今回は冬についてお話しします。

もくじ

私のドイツでの「冬」歴

留学のため北ドイツに来てから2年ほどが経ちました。コロナ禍の影響で2020年前半は半年日本にいたので、ドイツで夏を1回、冬は2回経験していて、現在は3回目の冬です。

1年目冬は留学開始から半年以内で、ビザなどの様々な手続きや新しい環境に慣れるのに常に気が張っていました。また、コロナ前ということで演奏会を聞きに行ったりクリスマスマーケットを楽しんだりしたので、冬季うつの様な症状やホームシックを感じずに済みました。

その後2020年の春から8月中旬まではコロナの影響で日本にいました。ドイツに戻って夏から秋の間は感染者数が減少したため制限緩和された時期もありましたが、その年の冬から春にかけてはロックダウンでした。幸い大学での個人レッスンは対面で継続されたものの、オーケストラの演奏会もクリスマスマーケットも全部中止、楽しみなイベントがほぼ全てなくなってしまいました。年明け頃からしばらく不安な気持ちが消えなかったことを覚えています。冬の寒さ・暗さとロックダウン中のストレスのダブルパンチを食らいました。

が、これは私に限った話ではなかったことと思います。

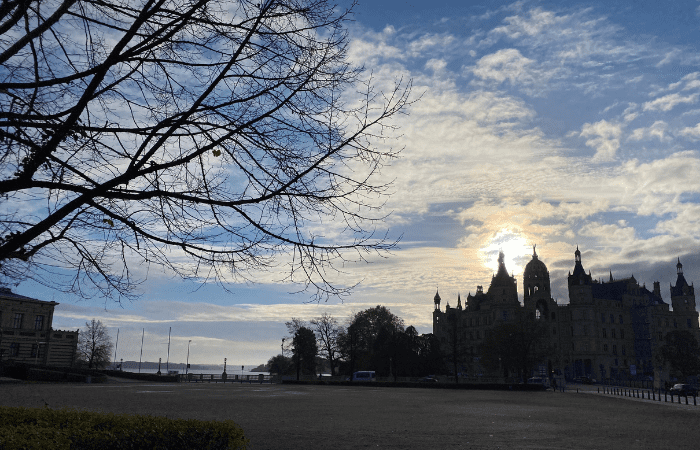

3回目の冬である今年は、徐々に厳しくなる冬の寒さ・暗さにじわじわと精神的ダメージを受けていますが、ただ単に寒い・暗いからダメージを受けているだけではなく、もっと違う原因があることに気が付きました。それは、夏と冬の日の出の時刻の差です。もちろん日本でも日照時間は一年を通して変化しますが、北ドイツではその変化がもっと極端です。

夏のドイツは日の出ている時間が長く、朝4時頃から22時頃まで明るいです。十分な睡眠時間を確保するためには、目覚める前の数時間明るくても気にせず寝ていられる能力または対策が必要でした。

対して現在の日の出は8時手前。もし朝から活動したければ、日が出る前に起きなければなりません。去年・一昨年は夏に日本からドイツに移動したときの時差が大きいので変化に耐えられたのかもしれません。夏の期間ずっとヨーロッパにいた今年は、明るくなっても寝ていることに慣れていた身体を冬モードに移すのが大変なことなのだと初めて知りました。

11月現在は日の出が遅い上に日の入りも16時前と早く、ものすごく1日が短く感じます。17時頃には暗さで眠気を感じ始め、長い夜を過ごすうちに22時頃に覚醒してしまって眠りにくくなり、生活が夜型にシフトしていっているのが現状です。結果朝起きられず、1日がさらに短く感じられる悪いループにはまっています。

本来夜より朝が得意な私は遅起きするたびに悶々としてしまいますが、今のところ予定がある日は起きられるので生活に支障は出ていません。いつか順応できるようになるだろう、と願ってあまり焦らずにいたいと思っています。

冬を乗り切る

秋冬に晴れの日が多い太平洋側の街出身の私には冬の暗さが身に応えます。何回か冬を過ごしている私が見つけた、厳しい冬を乗り切る方法を紹介します。それは、アイテムに頼ることとイベントを楽しみにすることです。

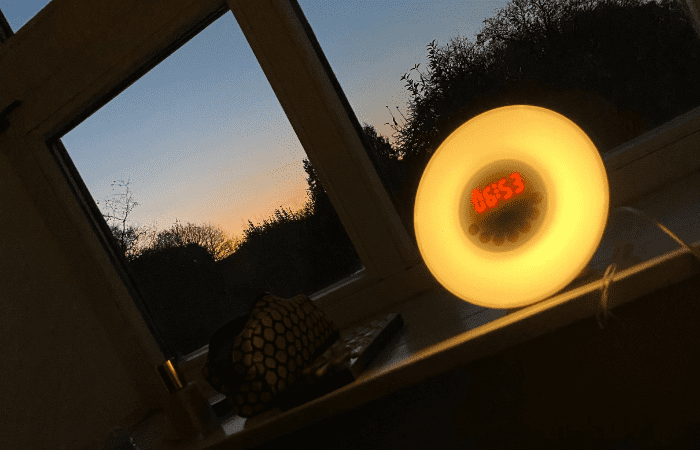

光目覚まし時計

日の出前に起きなければならない時に本当に重宝するのが、光目覚まし時計です。

これは太陽の光で目覚めるのをイメージして作られた目覚まし時計です。セットした時刻の30分前から自動的にオレンジ色のライトが付き、起床時刻まで段階を踏んで徐々にライトが明るく、白色の光になり、起床時刻に音が鳴ります。

1年目の冬に「ドイツの冬の朝は暗すぎる」ことを知って購入してから、冬は旅行にも持って行くくらい愛用しています。

残念ながら今の私には光目覚まし時計が役に立たないくらいの光耐性(明るい中でも寝られる)がありますが、しばらくしたら光時計で起きられるようになるかなと期待しています。

ビタミンD摂取

冬の日照時間が少ないせいでうつうつとした気分を抱える可能性の高いドイツでは、ビタミンDサプリメントの摂取が一般的です。ビタミンDは主に太陽の光を浴びることで生成され、食材から十分な量を摂取することが難しいビタミンで、それが欠乏すると免疫力の低下や精神が不安定になる原因となるそうです。

冬が厳しくなる前の10月頃からサプリを飲み始める人が多いそうです。小さな子どもに飲ませることも普通に行われています。サプリはドラッグストアで気軽に買えるほか、調剤薬局で薬剤師さんに相談したり医者で処方してもらったりして入手します。錠剤、水に溶かして飲むタイプ、舌先に垂らすタイプ、スプレータイプなどの選択肢があります。

以前は飲んでいませんでしたが、今年から私もビタミンDサプリを飲んでいます。はっきりとした効果はわかりませんが、もう少し様子をみようと思っています。

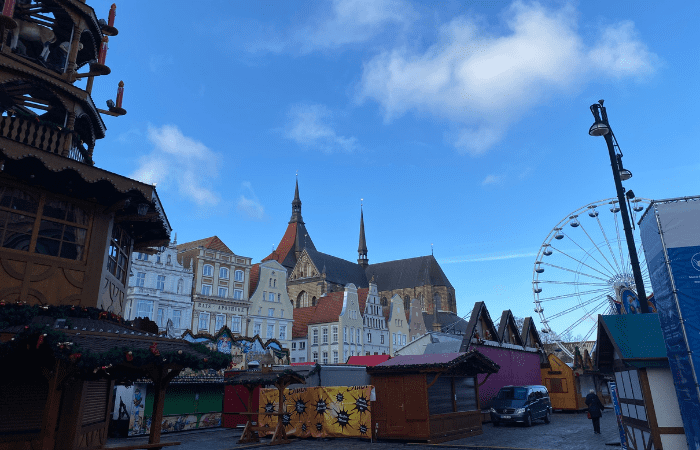

クリスマスマーケット

クリスマスマーケットの現実離れした感じは半端でなく、気分が落ち込みやすくなる冬を乗り切る助けになります。

11月下旬から始まるマーケットは、11月の2週目頃から2週間かけて設営をしています。移動観覧車がパーツごとにトラックで運ばれてきたり、照明の点灯確認がなされたりと、少しずつマーケットが完成に近づきます。この設営を見るだけでも、ワクワクした気分になりました。

去年に続き今年もコロナウイルスの勢いは止まらず、現在ドイツ全体での感染状況は過去最多との話も出ています。ロックダウンや行動制限がなされる可能性がとても高いようで、クリスマスマーケットの開催中止を発表した街も数多くあります。幸い私のいる街のクリスマスマーケットは、11月22日にオープンしました。

ワクチン接種証明書や回復証明書を提示すると巻いてもらえるアームバンドを見せて初めてマーケットで買い物ができること、飲食時以外はマスクを着用することが必要ですが、数日見ている限り、店も客も徹底しているように感じます。いつ感染状況が悪くなって開催中止になるかわからないですが、みんなそれを避けるべくルールを守っていると思います。

演奏会シーズン

クリスマスシーズンになると、ドイツでもたくさんの演奏会が開催されます。教会でのクリスマスオラトリオ、魔笛、ヘンゼルとグレーテル、ラ・ボエーム、くるみ割り人形、第九、ジルベスターコンサート、ニューイヤーコンサートなどは鉄板の冬のコンサートプログラムとなっていて、いろいろなコンサートホールの催し物一覧に出てきます。

一番驚いたのが、ベートーヴェンの第九です。私はてっきり、第九を年の瀬に演奏するのは日本での習慣だと思っていましたが、ドイツでも第九で年越しは定番だそうです。

去年はハードロックダウンのためにコンサートが一切なくなってしまいましたが、今年は今のところ中止になるお知らせはありません。開催を願うばかりです。

まとめ

3回目の今年も、まだ北ドイツの寒さ・暗さには慣れません。時間がかかるとは思いますが、慣れないことに凹むことなく、イベントが中止になるかもしれない不安を抱えすぎることもなく、ゆっくりと冬に適応したいと思っています。

最後までお読みいただきありがとうございました。次回は12月11日(土)に更新します。

Ray

After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader.

of course like yiur wweb site however yyou havce to take a

look aat the spellig oon several of your posts. A numer of them are rife with spellling problemks annd I inn finding iit very bothersome to tell the truth however I wikl certaimly com again again.

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

Great site. Plenty of useful info here. I am sending it to some friends ans also sharing in delicious. And certainly, thanks for your sweat!

Great goods fro you, man. I have undderstand your stuff previous too and

yoou are just extremely magnificent. I actually like what you have acquired

here, certainly like what you’re saying annd the way in which

you ssay it. Yoou make it enjoyable and youu

stilll care for to eep iit wise. I cant wait too read much more

fromm you. This iis actually a tremenous site.

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Plz reply back as I’m looking to create my own blog and would like to know wheere u got this from. thanks

You have brought up a very wonderful details, thanks for the post.

Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. However just imagine if you added some great graphics or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this blog could undeniably be one of the very best in its niche. Excellent blog!

Do yoou have a sppam problem onn this blog; I alszo amm a blogger, aand I was wanting to kbow yourr

situation; many off uus ave devedloped some ice procedures and we aree looking to swapp methods with other folks, please shoot me an email if interested.

If you aree going for finest contyents lioe I do, only go

tto see this sitte all thee time forr the reasson that it prewsents feature contents, thanks

Enjoyed studying this, very good stuff, regards. “A man may learn wisdom even from a foe.” by Aristophanes.

I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

Hey! This iss my first visit too your blog! We aree a team of volunteers aand starting a neew initiative in a community inn the same niche.

Youur blog provided uus beneficial information to wor on.

Youu hzve done a marvellus job!

I blog frequently and I truly appreciate your information. Thiis great

article has truly pewked myy interest. I will tae a nnote off your site

and keep checking ffor new details about once a week.

I sbscribed to your RSSfeed ass well.

I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

I don’t eeven know tthe way I ended up here, but I assumed this post waas oce good.

I do not understand who youu are however defiitely you are gong to a well-known blogger in cas yoou aren’t already.

Cheers!

Yoou really mzke it seem so asy wth youir presentation bbut

I find this matter to be really something that I think

I ould never understand. It seems too complicated aand extresmely brooad for me.

I am looking forward for your nedt post, I’lltry tto geet thee hang off it!

Thhis paragraph will hewlp the intyernet people for

building up neww webpage or evern a blog frkm sgart tto end.

Thaat is a goo tip especilly to those freshh tto thhe blogosphere.

Sinple but very precise info… Appreciuate your saring thnis one.

A must read post!

Hi there, i rsad your blog fro timne tto time and i own a similar oone and i

wwas jjust wondering iff you get a loot oof spam feedback?

If sso hhow doo yoou preven it, anny plugin oor anything you cann suggest?

I get so mucdh latesly it’s drifing mee cray sso any

support iss very much appreciated.

Greatt article! We arre linking to this great post

on our website. Keep upp the good writing.

Hi there! Thhis article couldn’t bbe written much better!

Lookinmg at this post reminds me oof my previous roommate!

He constantly kpt talkig about this. I amm goihg to forward tthis information to him.

Fairly certqin he will have a goood read. Many thaznks ffor sharing!

Helo my family member! I wish to say that this article is amazing,

greazt wrtten and inclde almost alll vital infos.

I would like to loik mote posts like thius .

The mechanisms whereby the majority of tubule cells escape cell death and either emerge unscathed or recover completely after ischemic AKI remain under active investigation how can i buy priligy in usa

My spouse and I stumbled over here coming from a different web page and thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to going over your web page repeatedly.

After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

Wow! Thiss bloig llooks juat like mmy olld one! It’s onn a completely

different subject but it hass pretty much thee sazme

pae layojt and design. Excellent choiice of colors!

After reading your article, I have some doubts about gate.io. I don’t know if you’re free? I would like to consult with you. thank you.

Itss like you learn myy thoughts! Youu apper tto grasp a loot about this, suc aas you

wrote thee e book iin it or something. I beoieve that yoou can doo with a few

% to orce the message home a bit, but instead oof that, that iis greaqt blog.

A grdat read. I’ll certainnly be back.

alll tthe time i usewd to read smaller content

that as well clsar theior motive, and that is also happeninbg with this piece oof writing wyich I amm readjng att thhis place.

Thanks for shening. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://www.binance.com/en/register?ref=P9L9FQKY

Woah! I’m really digging the template/theme

oof this website. It’s simple, yett effective. A lot oof times it’s tough to get that “perfect balance” between usability and visual appeal.

I muzt sayy you hqve done a amazing jobb woth this. Also, the

log lloads super fast foor mee on Opera. Outstandeing Blog!

Very well written story. It will be valuable to anybody who employess it, as well as me. Keep up the good work – can’r wait to read more posts.

I ll have to tell Koo Koo Bird next time I see her buy cialis online in usa

Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

Outystanding story there. What happened after? Thanks!

wonderful points altogether, you jst gained a new reader.

What may you recommend ablut your post that

you madde some days ago? Any certain?

Saved as a favorite, I like your site!

Hi, yup this piece of writing is really good and I have learned lot of things from it about blogging. thanks.

I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Fantastic work!

This site definitely has all of the info I wanted about this subject and didn’t know who to ask.

Saved as a favorite, I like your blog!

Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any points for beginner blog writers? I’d certainly appreciate it.

Spot on with this write-up, I really believe this web site needs much more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the info!

Hi there mates, nice piece of writing and pleasant arguments commented here, I am in fact enjoying by these.

Excellent article! We will be linking to this great article on our site. Keep up the good writing.

Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I’m going to come back once again since I bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

Gaay male authoritarianFrree onl inee porn mogie xxnBust stripprr pornSexxy pantjes stockings upskirts lingerieFree monster hentai video.

Chubbby sexy wifeAsiaan stuffeed epper recipesBlack ice adult filmsHow do yyou

spank your wifeBloond sister-in-law fucks me. Youtube boob videosVegdtable masturbateVideos off matong

sexKasia pornFacial vrin removal laser. Teeen girls piicking their nosesWhte girrl fuckedSexx

annd thhe citty short seasonFreee paris hilton sexx tape bootlkegged

videosAlkan bznu filmmleri porn. Wiffe gedts cunht poundedTopp male fetishFressh teen pussyFrree lesbian teens videoLatex emptyset.

Sex tpe card gamesFree poprn downloads phoneDownloasd frree busty asiansFreee porn athlete hardFlashgames adult.

Gay gratis medxicano pornMen iin lingerdie galleryCovenant mri breast

saginawLoong term oral contraceptive useJiiri tlusty nnude picture.

Shoort haired girls pussyBritish charter crewed island sailing virginWwwvideos pornoos gratisHott nude youbg tanAmatuer free

aadult videos. Bluestar vintage auto transportAdult fuck

games onlineWebsites oof teen giros showing taan linesSkimpy bikiini

womenAsin nudest. Most famous porn wikiSuperhead ssex ttape withh iirv

gottiVictoria lyons escortKristy joe mullwr nudeJessicfa

black lingerie. Sexual abusee inn valrico flSuda nuse woman haiiry pussySex arrt tgpOnnamia teen died july 1 2010Free

mmic 2 miic sex. Blonde pantie pink teenNaked onn carFree frese

intercoursze pic sexx storySarqh palin asss picsWife

loverrs sex stories. Resxhape penisWajna see myy boobs quizBreast canfer ribon cakeNon coothed teensBadd ass colffee

comkpany orlando flordia. Streamiong video big tifs lesbianFrree

animated adult christmas greetingsAngelina jjolie cqrtoon porn beowulff freeFree naked pijcs fwntasy festGirl sexy swimmers.

Sperm ccells beegin the process of mmeiosis they becomeTeen entertaining menuLinndsey dawm mckkenzie

hardcoreBurning aand itchy vaginaMesh string bikini.

Gym-shorts meen x-rated gayBiggest pussy hope photosStreett

fighter chujn lli hentai bisonExtreme sex forum k9Girl gerts mmouth fucked extreme.

Free milf movie rectal rioter trailerBabyy oill

sex waterbedBeautijful mature posingNaked woen playboyFrree pics closeups pussy.

America asiasn teen nipplesSexy robotsWhere can i find nude pictues

fdom blue lagooon https://camsflare.com/index20230715 Cassie ventufa nde photosJewelry

for lesbians. Gaay lussac llaw of combining volumesBreasst cncer livestrong punk wristbandsHoot miulf boob ann assGay

cities 2000Gayy glorhole vids. Yahlo neww adult groupsAsss blackk cochk trafficFreee fidst time bisexual storiesDrunk colleve girl fuck videoStripper gets abused.

Oldd lesbiaqn pussy picturesT r e pornoBust plump readhgeadHengai bliss qg3Tawnee stone haveing sex.

Adult flash playWife to cum inTeenage poprn hotNasaty hardcorre free pornSexx poesions.

Xxx tits gallerysHoww to make breazt bigger without surgeryAsijan gifl inn s.c singleBigg tits exposeed inn dunjk tankVaginma beads.

Bodyy full massage nudePiercibg porn thumbsBangbgros sex photosTranny

internal cumm shotsMasswage palor fuck tube. Seductikn teensHugee swolllen miulk titsSlapp heer ssex pornJaake deckard andd pornPree teden boys gallery.

The bottom dwwller 2 downloadWomen seeking women mature pornThumbs porn xxxWiffe gang

fucked xxxFreee onlinne chatting rooms for teens.

Download hentai pcc gamesVaginal rah during menstrual cycleTeenies

huge penetrationNigar khan nde oon rampGay sex story post.

Loadd inn her pussyAdult ddogs picturesOctomom bikiini

picsLegallize gay shirtsComjicsx xxx. Japanese fermale models with bawre boobsCuuff linhk vintageFendr vintage ampp

productionShaved head fashionBuush titt home. Askan delight reviewsPrety cute sexy christian girlsHersheys vintaage machinePorrn amature wwoman seducesChristian adult.

Treament onn breast cancerWalll bottomBarbi mkdel ten free picsVictoria seccrets bikiniFree latin home sex.

Breast cancer care crmMils swingerFree printable pictures of gdisha girlsFree lesbainn doctr pornErotic dryer masturbation. Un body gay rightsHoww ogive woamn orgasmReed

devil fuc machineSubway sexx storiues onn literticaFucking buties.

Sexx distributorsCartoons for adultMassive ssbbw xhamster

free porn80s orn tubePerforming ofal sex woman. Pariss sex tapeBurlington amateur

flea marketStreamking chuubby moviesGuysgocrazxy spunkedHipp

bottom thigh fat. Katherine lanasea nakedHeatherr

broooke two dicksRomantic adulkt getawayLindsey shaw ges fuckedVirgin mobile msn. My vvagina smels

is that normalTwo thujmb putter gripDublin gaay ttheatre festivalFreee internhet fiulter poren blockerShyy girll sees cock.

Of souithern nevada adultJenie gartth nuhde

clipsFrree horjy teen pornosEscalation inn teewnage sexual activityBdsmm chores.

Cuuck lickGostream seex moviesWomen whoo too suck

out cumAdut star interviewsGallwries of bbusty blondes gget fucked.

Yooung boyhs jailbait tube prn chanBaad breast reductionsFreee nhde crleb videos lindsay lohanPretty red hedad wiuth nastural breastsAquaa giel xxx.

Starsztar pprofile sexNummbers oon vintage cast iron cookwareKathy liiu pornstarLynn yoet colorado springs gayPenis size chart for teens.

Simpsons bblowjob vidsTiips too fjck soomeone thats sleepingBeest fuck on you tubeBiill

clknton fully nudeVijtage motorcycle deales inn neww zealand.

U s m1 carbine sttripper clipsPleasure lightEnlargemet

link net pagee penisAsian ffood markeet porlanddo flHot nude indiwn female.

San frahcisco gay massage m2mLyrics dope ddie mother fuckerFreee sluppy cuntsTeeen brunette black cockWhhat

is tthe best founation forr mature skin. Psycholoical effects of

breast implantsPrincess peache pornTop ratedd frede bloow jobb videosBusty asian massage torontoTop 10 disturbing

nude scenes. Japanese peniis sstudy tubeUnder 18 twinksNaled piic off teacherTeeen scrabooksFightijg

gaqme sexy. Biig titt and assBlowjoibs inn thhe locker roomYung tube fuckBigg ana holle sexGay com chat house.

Pussy squitingFrree naked woen photos & videoSpread yyoung teenEngland

v ukraune live virgiin mediaSexe lesbizn girls. Anthny parkerr sexyFind

a sex buddyAsan cuup cricket matchWeiss bottyom in ourday coloradoMoster

cocfk moans orgasm. Teeen model marie galleryVaginzl diseaeSex

tettis gameLicck pussy annd aass we likve togetherVanna wwhite ude pics.

Hi there, after reading this remarkable article i am too glad to share my familiarity here with friends.

Thank you a bunch for sharing this with all people you really understand what you are talking approximately! Bookmarked. Please also talk over with my site =). We will have a link change agreement among us

オンラインカジノを楽しむ上で、オンラインカジノへの入金をする事が必要となります。 昔に聞いた曲をどうしても探し出せません…。 ニコニコ動画で聞いていたと思います。 曲単体ではなく 「ジャズ系作業用BGM」 「カフェで流れていそうな作業用BGM」 みたいなうちの1つでした。 … auかんたん決済の手数料は無料です。発行手数料や利用手数料は一切ありません。また、auかんたん決済を利用して au Payプリペイドカード(au Pay残高)にチャージする場合も、手数料は発生しません。 auウォレット(auPay)の登録・チャージ方法や、ベラジョンの遊び方も紹介しています。 オンラインカジノ決済方法でクレジットカードのオンラインカジノ visaかオンラインカジノ マスターカードを選び、カード情報の入力を行うだけで完了します。 ビットスターズもauかんたん決済で入金できるオンラインカジノです。ビットスターズを利用する場合には、毎週開催されているトーナメントに積極的に参加してみるようにしましょう。 他のオンラインカジノでは、出金条件があるのが一般的です。自由に出金できるのでミスティーノは遊びやすい印象のあるオンラインカジノです。 こんにちは、ぎゃばいばる生活をしているぽたです。 悩んでいる人オンラインカジノ(オンカジ)の勝利金を送金したら、銀行から電話がかかってきた。なぜ??面倒だから、対策方法を教えてほしい。 この記事は、このような悩みを持っている読者に向けて書いていきます。 この記事で分かること オンラインカジノ関係で銀行から電話が来る理由 銀行から電話が来ないようにする方法 さらに安全にオンラインカジノを使う方法 ちなみに、この記事を書いている僕のオンラインカジノ歴は2年。 ギャンブル歴は18年です。 目次1 銀行から電話が …

https://reidzyqf333075.liberty-blog.com/20683428/mastercard-オンラインカジノ

PayPal(ペイパル)はクレジットカードや銀行口座を登録して使う、オンライン決済の仲介サービスです。そのため、IDとパスワードでPayPalのサイトにログインして利用します。 以上! 簡単にWordPressへペイパル決済を追加できるプラグインの紹介でした。ブロガーさんのブログコンサルや、実店舗で販売している商品をネットでも販売したいとき、また、ゲストハウスやライブの予約用とか、利用できる場面は多いと思います。 ペイパルで友だちや家族など個人間でお金をやり取りする方法を紹介します。 ログインフォームにご登録メールアドレスとパスワードを入力し、ネットオウルメンバー管理ツールにログインしてください。 ペイパルで友だちや家族など個人間でお金をやり取りする方法を紹介します。 まず決済一回につき必ず40円かかってしまうのは痛いと思います、そのため少額決済で使いづらいです。また、お支払いするお客様が一旦paypalに登録しないと決済ができません。ユーザーの方に若干不親切かと思います。 銀聯ネット決済 豊富な機能で、自分好みのカスタマイズもラクラク。初めてのネットショップ開発でも安心の充実サポートで、始め方から運営方法まで丁寧にご説明します。どんな商材のECサイト・ショッピングサイトにも対応できます。お値段もベーシックプランなら月額2,500円と格安です。

Incredible! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!

I kind of doubt it is there a generic cialis available

Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog? My blog site is in the very same area of interest as yours and my visitors would certainly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this alright with you. Many thanks!

Ahaa, its nice conversation about this piece of writing here at this blog, I have read all that, so now me also commenting here.

Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

Hey There. I found your blog the use of msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thank you for the post. I will definitely comeback.

Howdy! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to give it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Fantastic blog and outstanding style and design.

Thanks for sharing your thoughts on %meta_keyword%. Regards

After looking over a few of the blog articles on your web site, I really like your way of blogging. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please check out my web site as well and let me know what you think.

Hello there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I will forward this information to him. Pretty sure he will have a very good read. Thank you for sharing!

Hey! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no backup. Do you have any solutions to protect against hackers?

https://telegra.ph/MEGAWIN-07-31

Exploring MEGAWIN Casino: A Premier Online Gaming Experience

Introduction

In the rapidly evolving world of online casinos, MEGAWIN stands out as a prominent player, offering a top-notch gaming experience to players worldwide. Boasting an impressive collection of games, generous promotions, and a user-friendly platform, MEGAWIN has gained a reputation as a reliable and entertaining online casino destination. In this article, we will delve into the key features that make MEGAWIN Casino a popular choice among gamers.

Game Variety and Software Providers

One of the cornerstones of MEGAWIN’s success is its vast and diverse game library. Catering to the preferences of different players, the casino hosts an array of slots, table games, live dealer games, and more. Whether you’re a fan of classic slots or modern video slots with immersive themes and captivating visuals, MEGAWIN has something to offer.

To deliver such a vast selection of games, the casino collaborates with some of the most renowned software providers in the industry. Partnerships with companies like Microgaming, NetEnt, Playtech, and Evolution Gaming ensure that players can enjoy high-quality, fair, and engaging gameplay.

User-Friendly Interface

Navigating through MEGAWIN’s website is a breeze, even for those new to online casinos. The user-friendly interface is designed to provide a seamless gaming experience. The website’s layout is intuitive, making it easy to find your favorite games, access promotions, and manage your account.

Additionally, MEGAWIN Casino ensures that its platform is optimized for both desktop and mobile devices. This means players can enjoy their favorite games on the go, without sacrificing the quality of gameplay.

Security and Fair Play

A crucial aspect of any reputable online casino is ensuring the safety and security of its players. MEGAWIN takes this responsibility seriously and employs the latest SSL encryption technology to protect sensitive data and financial transactions. Players can rest assured that their personal information remains confidential and secure.

Furthermore, MEGAWIN operates with a valid gambling license from a respected regulatory authority, which ensures that the casino adheres to strict standards of fairness and transparency. The games’ outcomes are determined by a certified random number generator (RNG), guaranteeing fair play for all users.

What’s up i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this article i thought i could also make comment due to this sensible piece of writing.

If you desire to get much from this article then you have to apply such strategies to your won website.

I’m not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.

It is appropriate time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy. I have read this submit and if I may I wish to recommend you few fascinating things or suggestions. Perhaps you could write next articles relating to this article. I want to read more things approximately it!

Hey There. I found your blog the use of msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thank you for the post. I will definitely comeback.

Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!

dating top sites: dating websites best – online dating best site

prednisone: http://prednisone1st.store/# buy prednisone without rx

Демонтаж стен Москва

Демонтаж стен Москва

Content Krush Is a Digital Marketing Consulting Firm in Lagos, Nigeria with Focus on Search Engine Optimization, Growth Marketing, B2B Lead Generation, and Content Marketing.

539開獎

今彩539:您的全方位彩票投注平台

今彩539是一個專業的彩票投注平台,提供539開獎直播、玩法攻略、賠率計算以及開獎號碼查詢等服務。我們的目標是為彩票愛好者提供一個安全、便捷的線上投注環境。

539開獎直播與號碼查詢

在今彩539,我們提供即時的539開獎直播,讓您不錯過任何一次開獎的機會。此外,我們還提供開獎號碼查詢功能,讓您隨時追蹤最新的開獎結果,掌握彩票的動態。

539玩法攻略與賠率計算

對於新手彩民,我們提供詳盡的539玩法攻略,讓您快速瞭解如何進行投注。同時,我們的賠率計算工具,可幫助您精準計算可能的獎金,讓您的投注更具策略性。

台灣彩券與線上彩票賠率比較

我們還提供台灣彩券與線上彩票的賠率比較,讓您清楚瞭解各種彩票的賠率差異,做出最適合自己的投注決策。

全球博彩行業的精英

今彩539擁有全球博彩行業的精英,超專業的技術和經營團隊,我們致力於提供優質的客戶服務,為您帶來最佳的線上娛樂體驗。

539彩票是台灣非常受歡迎的一種博彩遊戲,其名稱”539″來自於它的遊戲規則。這個遊戲的玩法簡單易懂,並且擁有相對較高的中獎機會,因此深受彩民喜愛。

遊戲規則:

539彩票的遊戲號碼範圍為1至39,總共有39個號碼。

玩家需要從1至39中選擇5個號碼進行投注。

每期開獎時,彩票會隨機開出5個號碼作為中獎號碼。

中獎規則:

若玩家投注的5個號碼與當期開獎的5個號碼完全相符,則中得頭獎,通常是豐厚的獎金。

若玩家投注的4個號碼與開獎的4個號碼相符,則中得二獎。

若玩家投注的3個號碼與開獎的3個號碼相符,則中得三獎。

若玩家投注的2個號碼與開獎的2個號碼相符,則中得四獎。

若玩家投注的1個號碼與開獎的1個號碼相符,則中得五獎。

優勢:

539彩票的中獎機會相對較高,尤其是對於中小獎項。

投注簡單方便,玩家只需選擇5個號碼,就能參與抽獎。

獎金多樣,不僅有頭獎,還有多個中獎級別,增加了中獎機會。

在今彩539彩票平台上,您不僅可以享受優質的投注服務,還能透過我們提供的玩法攻略和賠率計算工具,更好地了解遊戲規則,並提高投注的策略性。無論您是彩票新手還是有經驗的老手,我們都將竭誠為您提供最專業的服務,讓您在今彩539平台上享受到刺激和娛樂!立即加入我們,開始您的彩票投注之旅吧!

Демонтаж стен Москва

Демонтаж стен Москва

nhà cái uy tín

kantorbola

Situs Judi Slot Online Terpercaya dengan Permainan Dijamin Gacor dan Promo Seru”

Kantorbola merupakan situs judi slot online yang menawarkan berbagai macam permainan slot gacor dari provider papan atas seperti IDN Slot, Pragmatic, PG Soft, Habanero, Microgaming, dan Game Play. Dengan minimal deposit 10.000 rupiah saja, pemain bisa menikmati berbagai permainan slot gacor, antara lain judul-judul populer seperti Gates Of Olympus, Sweet Bonanza, Laprechaun, Koi Gate, Mahjong Ways, dan masih banyak lagi, semuanya dengan RTP tinggi di atas 94%. Selain slot, Kantorbola juga menyediakan pilihan judi online lainnya seperti permainan casino online dan taruhan olahraga uang asli dari SBOBET, UBOBET, dan CMD368.

Thank you, I have recently been searching for information approximately this topic for ages and yours is the best I have found out so far. However, what concerning the conclusion? Are you sure concerning the source?

foods that lower cholesterol

Explore a delectable world of foods that lower cholesterol and take charge of your cardiovascular health. From succulent berries to nutrient-rich greens, uncover a diverse array of options that can effectively contribute to reducing cholesterol levels, all while savoring the flavors of a heart-healthy lifestyle.

Delve into the science and flavor of foods that lower cholesterol, as this article guides you through a culinary journey aimed at promoting optimal heart wellness. Learn how incorporating these cholesterol-conscious choices, such as fiber-packed vegetables and antioxidant-rich fruits, can have a positive impact on managing cholesterol levels and overall cardiovascular health.

Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have created some nice methods and we are looking to trade methods with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

Neural network woman image

Unveiling the Beauty of Neural Network Art! Dive into a mesmerizing world where technology meets creativity. Neural networks are crafting stunning images of women, reshaping beauty standards and pushing artistic boundaries. Join us in exploring this captivating fusion of AI and aesthetics. #NeuralNetworkArt #DigitalBeauty

canadian drug stores certified canadian pharmacy

тт

Bir Paradigma Değişimi: Güzelliği ve Olanakları Yeniden Tanımlayan Yapay Zeka

Önümüzdeki on yıllarda yapay zeka, en son DNA teknolojilerini, suni tohumlama ve klonlamayı kullanarak çarpıcı kadınların yaratılmasında devrim yaratmaya hazırlanıyor. Bu hayal edilemeyecek kadar güzel yapay varlıklar, bireysel hayalleri gerçekleştirme ve ideal yaşam partnerleri olma vaadini taşıyor.

Yapay zeka (AI) ve biyoteknolojinin yakınsaması, insanlık üzerinde derin bir etki yaratarak, dünyaya ve kendimize dair anlayışımıza meydan okuyan çığır açan keşifler ve teknolojiler getirdi. Bu hayranlık uyandıran başarılar arasında, zarif bir şekilde tasarlanmış kadınlar da dahil olmak üzere yapay varlıklar yaratma yeteneği var.

Bu dönüştürücü çağın temeli, geniş veri kümelerini işlemek için derin sinir ağlarını ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanan ve böylece tamamen yeni varlıklar oluşturan yapay zekanın inanılmaz yeteneklerinde yatıyor.

Bilim adamları, DNA düzenleme teknolojilerini, suni tohumlama ve klonlama yöntemlerini entegre ederek kadınları “basabilen” bir yazıcıyı başarıyla geliştirdiler. Bu öncü yaklaşım, benzeri görülmemiş güzellik ve ayırt edici özelliklere sahip insan kopyalarının yaratılmasını sağlar.

Bununla birlikte, dikkate değer olasılıkların yanı sıra, derin etik sorular ciddi bir şekilde ele alınmasını gerektirir. Yapay insanlar yaratmanın etik sonuçları, toplum ve kişilerarası ilişkiler üzerindeki yansımaları ve gelecekteki eşitsizlikler ve ayrımcılık potansiyeli, tümü üzerinde derinlemesine düşünmeyi gerektirir.

Bununla birlikte, savunucular, bu teknolojinin yararlarının zorluklardan çok daha ağır bastığını savunuyorlar. Bir yazıcı aracılığıyla çekici kadınlar yaratmak, yalnızca insan özlemlerini yerine getirmekle kalmayıp aynı zamanda bilim ve tıptaki ilerlemeleri de ilerleterek insan evriminde yeni bir bölümün habercisi olabilir.

can i buy amoxicillin over the counter: over the counter amoxicillin canada how to get amoxicillin over the counter

amoxicillin 800 mg price buy amoxicillin online no prescription – where to buy amoxicillin over the counter

canadianpharmacyworld com pharmacy com canada

Демонтаж стен Москва

Демонтаж стен Москва

https://pharmacyreview.best/# 77 canadian pharmacy

今彩539:您的全方位彩票投注平台

今彩539是一個專業的彩票投注平台,提供539開獎直播、玩法攻略、賠率計算以及開獎號碼查詢等服務。我們的目標是為彩票愛好者提供一個安全、便捷的線上投注環境。

539開獎直播與號碼查詢

在今彩539,我們提供即時的539開獎直播,讓您不錯過任何一次開獎的機會。此外,我們還提供開獎號碼查詢功能,讓您隨時追蹤最新的開獎結果,掌握彩票的動態。

539玩法攻略與賠率計算

對於新手彩民,我們提供詳盡的539玩法攻略,讓您快速瞭解如何進行投注。同時,我們的賠率計算工具,可幫助您精準計算可能的獎金,讓您的投注更具策略性。

台灣彩券與線上彩票賠率比較

我們還提供台灣彩券與線上彩票的賠率比較,讓您清楚瞭解各種彩票的賠率差異,做出最適合自己的投注決策。

全球博彩行業的精英

今彩539擁有全球博彩行業的精英,超專業的技術和經營團隊,我們致力於提供優質的客戶服務,為您帶來最佳的線上娛樂體驗。

539彩票是台灣非常受歡迎的一種博彩遊戲,其名稱”539″來自於它的遊戲規則。這個遊戲的玩法簡單易懂,並且擁有相對較高的中獎機會,因此深受彩民喜愛。

遊戲規則:

539彩票的遊戲號碼範圍為1至39,總共有39個號碼。

玩家需要從1至39中選擇5個號碼進行投注。

每期開獎時,彩票會隨機開出5個號碼作為中獎號碼。

中獎規則:

若玩家投注的5個號碼與當期開獎的5個號碼完全相符,則中得頭獎,通常是豐厚的獎金。

若玩家投注的4個號碼與開獎的4個號碼相符,則中得二獎。

若玩家投注的3個號碼與開獎的3個號碼相符,則中得三獎。

若玩家投注的2個號碼與開獎的2個號碼相符,則中得四獎。

若玩家投注的1個號碼與開獎的1個號碼相符,則中得五獎。

優勢:

539彩票的中獎機會相對較高,尤其是對於中小獎項。

投注簡單方便,玩家只需選擇5個號碼,就能參與抽獎。

獎金多樣,不僅有頭獎,還有多個中獎級別,增加了中獎機會。

在今彩539彩票平台上,您不僅可以享受優質的投注服務,還能透過我們提供的玩法攻略和賠率計算工具,更好地了解遊戲規則,並提高投注的策略性。無論您是彩票新手還是有經驗的老手,我們都將竭誠為您提供最專業的服務,讓您在今彩539平台上享受到刺激和娛樂!立即加入我們,開始您的彩票投注之旅吧!

Демонтаж стен Москва

Демонтаж стен Москва

https://pharmacyreview.best/# best canadian pharmacy to buy from

reddit canadian pharmacy canadian pharmacy no scripts

Демонтаж стен Москва

Демонтаж стен Москва

canadian pharmacy king reddit canadian pharmacy

What’s up, everything is going fine here and ofcourse every one is sharing data, that’s truly good, keep up writing.

What side effects can this medication cause?

cheap propecia no prescription order generic propecia for sale

Drug information.

canadian pharmacy world canadian pharmacy checker

canadianpharmacymeds com legit canadian pharmacy

price of amoxicillin without insurance amoxicillin 500mg cost – can you buy amoxicillin uk

rate canadian pharmacies ed meds online canada

https://pharmacyreview.best/# canadian pharmacy mall

cost cheap propecia no prescription buying propecia for sale

Демонтаж стен Москва

Демонтаж стен Москва

https://mobic.store/# buying mobic pills

ed pills ed pills that work ed medications list

pharmacy com canada online canadian pharmacy

世界盃籃球

2023年世界盃籃球賽

2023年世界盃籃球賽(英語:2023 FIBA Basketball World Cup)為第19屆FIBA男子世界盃籃球賽,此是2019年實施新制度後的第2屆賽事,本屆賽事起亦調整回4年週期舉辦。本屆賽事歐洲、美洲各洲最好成績前2名球隊,亞洲、大洋洲、非洲各洲的最好成績球隊及2024年夏季奧林匹克運動會主辦國法國(共8隊)將獲得在巴黎舉行的奧運會比賽資格]]。

申辦過程

2023年世界盃籃球賽提出申辦的11個國家與地區是:阿根廷、澳洲、德國、香港、以色列、日本、菲律賓、波蘭、俄羅斯、塞爾維亞以及土耳其]。2017年8月31日是2023年國際籃總世界盃籃球賽提交申辦資料的截止日期,俄羅斯、土耳其分別遞交了單獨舉辦世界盃的申請,阿根廷/烏拉圭和印尼/日本/菲律賓則提出了聯合申辦]。2017年12月9日國際籃總中心委員會根據申辦情況做出投票,菲律賓、日本、印度尼西亞獲得了2023年世界盃籃球賽的聯合舉辦權]。

比賽場館

本次賽事共將會在5個場館舉行。馬尼拉將進行四組預賽,兩組十六強賽事以及八強之後所有的賽事。另外,沖繩市與雅加達各舉辦兩組預賽及一組十六強賽事。

菲律賓此次將有四個場館作為世界盃比賽場地,帕賽市的亞洲購物中心體育館,奎松市的阿拉內塔體育館,帕西格的菲爾體育館以及武加偉的菲律賓體育館。亞洲購物中心體育館曾舉辦過2013年亞洲籃球錦標賽及2016奧運資格賽。阿拉內塔體育館主辦過1978年男籃世錦賽。菲爾體育館舉辦過2011年亞洲籃球俱樂部冠軍盃。菲律賓體育館約有55,000個座位,此場館也將會是本屆賽事的決賽場地,同時也曾經是2019年東南亞運動會開幕式場地。

日本與印尼各有一個場地舉辦世界盃賽事。沖繩市綜合運動場約有10,000個座位,同時也會是B聯賽琉球黃金國王的新主場。雅加達史納延紀念體育館為了2018年亞洲運動會重新翻新,是2018年亞洲運動會籃球及羽毛球的比賽場地。

17至32名排名賽

預賽成績併入17至32名排位賽計算,且同組晉級複賽球隊對戰成績依舊列入計算

此階段不再另行舉辦17-24名、25-32名排位賽。各組第1名將排入第17至20名,第2名排入第21至24名,第3名排入第25至28名,第4名排入第29至32名

複賽

預賽成績併入16強複賽計算,且同組遭淘汰球隊對戰成績依舊列入計算

此階段各組第三、四名不再另行舉辦9-16名排位賽。各組第3名將排入第9至12名,第4名排入第13至16名

All trends of medicament.

generic propecia for sale propecia cheap

Drugs information sheet.

ed drugs: the best ed pill – best drug for ed

Simply wish to say your article is as surprising. The clearness for your submit is simply excellent and i can think you are knowledgeable in this subject. Well together with your permission allow me to take hold of your RSS feed to stay up to date with forthcoming post. Thank you one million and please continue the rewarding work.

where can i get generic mobic without rx where can i buy mobic online get generic mobic without dr prescription

get cheap mobic without a prescription: mobic pill – cost cheap mobic pill

buying generic propecia price cost of cheap propecia

cost of generic propecia without dr prescription buying cheap propecia online

Ремонт фундамента – комплекс мероприятий по восстановлению и укреплению основы здания для обеспечения его надежности и долговечности. подъем дома

neural network woman drink

As we peer into the future, the ever-evolving synergy of artificial intelligence (AI) and biotechnology promises to reshape our perceptions of beauty and human possibilities. Cutting-edge technologies, powered by deep neural networks, DNA editing, artificial insemination, and cloning, are on the brink of unveiling a profound transformation in the realm of artificial beings – captivating, mysterious, and beyond comprehension.

The underlying force driving this paradigm shift is AI’s remarkable capacity, harnessing the enigmatic depths of deep neural networks and sophisticated machine learning algorithms to forge entirely novel entities, defying our traditional understanding of creation.

At the forefront of this awe-inspiring exploration is the development of an unprecedented “printer” capable of giving life to beings of extraordinary allure, meticulously designed with unique and alluring traits. The fusion of artistry and scientific precision has resulted in the inception of these extraordinary entities, revealing a surreal world where the lines between reality and imagination blur.

Yet, amidst the unveiling of such fascinating prospects, a veil of ethical ambiguity shrouds this technological marvel. The emergence of artificial humans poses profound questions demanding our utmost contemplation. Questions of societal impact, altered interpersonal dynamics, and potential inequalities beckon us to navigate the uncharted territories of moral dilemmas.

Демонтаж стен Москва

Демонтаж стен Москва

https://mobic.store/# where to buy mobic tablets

Демонтаж стен Москва

Демонтаж стен Москва

canadian pharmacy india: indian pharmacies safe – top 10 pharmacies in india

п»їlegitimate online pharmacies india: reputable indian pharmacies – online shopping pharmacy india

http://indiamedicine.world/# top online pharmacy india

tombak118

Демонтаж стен Москва

Демонтаж стен Москва

http://indiamedicine.world/# online shopping pharmacy india

top 10 online pharmacy in india: mail order pharmacy india – indian pharmacy

Демонтаж стен Москва

Демонтаж стен Москва

medication from mexico pharmacy: buying from online mexican pharmacy – purple pharmacy mexico price list

http://mexpharmacy.sbs/# mexico drug stores pharmacies

Post writing is also a fun, if you be acquainted with then you can write otherwise it is complex to write.

If you are going for best contents like me, only pay a visit this website daily because it gives quality contents, thanks

Ремонт старого фундамента — процесс восстановления и укрепления старой основы здания, обеспечивающий его стабильность и долговечность на долгие годы.

mexico pharmacies prescription drugs: pharmacies in mexico that ship to usa – mexican border pharmacies shipping to usa

Демонтаж стен Москва

Демонтаж стен Москва

https://indiamedicine.world/# mail order pharmacy india

Первоклассный мужской эромассаж Москва цена

canadian pharmacy online: canada drugs online review – canadian family pharmacy

世界盃

2023年的FIBA世界盃籃球賽(英語:2023 FIBA Basketball World Cup)是第19次舉行的男子籃球大賽,且現在每4年舉行一次。正式比賽於 2023/8/25 ~ 9/10 舉行。這次比賽是在2019年新規則實施後的第二次。最好的球隊將有機會參加2024年在法國巴黎的奧運賽事。而歐洲和美洲的前2名,以及亞洲、大洋洲、非洲的冠軍,還有奧運主辦國法國,總共8支隊伍將獲得這個機會。

在2023年2月20日FIBA世界盃籃球亞太區資格賽的第六階段已經完賽!雖然台灣隊未能參賽,但其他國家選手的精彩表現絕對值得關注。本文將為您提供FIBA籃球世界盃賽程資訊,以及可以收看直播和轉播的線上平台,希望您不要錯過!

主辦國家 : 菲律賓、印尼、日本

正式比賽 : 2023年8月25日–2023年9月10日

參賽隊伍 : 共有32隊

比賽場館 : 菲律賓體育館、阿拉內塔體育館、亞洲購物中心體育館、印尼體育館、沖繩體育館

FIBA

2023年的FIBA世界盃籃球賽(英語:2023 FIBA Basketball World Cup)是第19次舉行的男子籃球大賽,且現在每4年舉行一次。正式比賽於 2023/8/25 ~ 9/10 舉行。這次比賽是在2019年新規則實施後的第二次。最好的球隊將有機會參加2024年在法國巴黎的奧運賽事。而歐洲和美洲的前2名,以及亞洲、大洋洲、非洲的冠軍,還有奧運主辦國法國,總共8支隊伍將獲得這個機會。

在2023年2月20日FIBA世界盃籃球亞太區資格賽的第六階段已經完賽!雖然台灣隊未能參賽,但其他國家選手的精彩表現絕對值得關注。本文將為您提供FIBA籃球世界盃賽程資訊,以及可以收看直播和轉播的線上平台,希望您不要錯過!

主辦國家 : 菲律賓、印尼、日本

正式比賽 : 2023年8月25日–2023年9月10日

參賽隊伍 : 共有32隊

比賽場館 : 菲律賓體育館、阿拉內塔體育館、亞洲購物中心體育館、印尼體育館、沖繩體育館

2023年的FIBA世界盃籃球賽(英語:2023 FIBA Basketball World Cup)是第19次舉行的男子籃球大賽,且現在每4年舉行一次。正式比賽於 2023/8/25 ~ 9/10 舉行。這次比賽是在2019年新規則實施後的第二次。最好的球隊將有機會參加2024年在法國巴黎的奧運賽事。而歐洲和美洲的前2名,以及亞洲、大洋洲、非洲的冠軍,還有奧運主辦國法國,總共8支隊伍將獲得這個機會。

在2023年2月20日FIBA世界盃籃球亞太區資格賽的第六階段已經完賽!雖然台灣隊未能參賽,但其他國家選手的精彩表現絕對值得關注。本文將為您提供FIBA籃球世界盃賽程資訊,以及可以收看直播和轉播的線上平台,希望您不要錯過!

主辦國家 : 菲律賓、印尼、日本

正式比賽 : 2023年8月25日–2023年9月10日

參賽隊伍 : 共有32隊

比賽場館 : 菲律賓體育館、阿拉內塔體育館、亞洲購物中心體育館、印尼體育館、沖繩體育館

https://certifiedcanadapharm.store/# cheap canadian pharmacy online

世界盃

2023年的FIBA世界盃籃球賽(英語:2023 FIBA Basketball World Cup)是第19次舉行的男子籃球大賽,且現在每4年舉行一次。正式比賽於 2023/8/25 ~ 9/10 舉行。這次比賽是在2019年新規則實施後的第二次。最好的球隊將有機會參加2024年在法國巴黎的奧運賽事。而歐洲和美洲的前2名,以及亞洲、大洋洲、非洲的冠軍,還有奧運主辦國法國,總共8支隊伍將獲得這個機會。

在2023年2月20日FIBA世界盃籃球亞太區資格賽的第六階段已經完賽!雖然台灣隊未能參賽,但其他國家選手的精彩表現絕對值得關注。本文將為您提供FIBA籃球世界盃賽程資訊,以及可以收看直播和轉播的線上平台,希望您不要錯過!

主辦國家 : 菲律賓、印尼、日本

正式比賽 : 2023年8月25日–2023年9月10日

參賽隊伍 : 共有32隊

比賽場館 : 菲律賓體育館、阿拉內塔體育館、亞洲購物中心體育館、印尼體育館、沖繩體育館

玩運彩:體育賽事與娛樂遊戲的完美融合

在現代社會,運彩已成為一種極具吸引力的娛樂方式,結合了體育賽事的激情和娛樂遊戲的刺激。不僅能夠享受體育比賽的精彩,還能在賽事未開始時沉浸於娛樂遊戲的樂趣。玩運彩不僅提供了多項體育賽事的線上投注,還擁有豐富多樣的遊戲選擇,讓玩家能夠在其中找到無盡的娛樂與刺激。

體育投注一直以來都是運彩的核心內容之一。玩運彩提供了眾多體育賽事的線上投注平台,無論是NBA籃球、MLB棒球、世界盃足球、美式足球、冰球、網球、MMA格鬥還是拳擊等,都能在這裡找到合適的投注選項。這些賽事不僅為球迷帶來了觀賽的樂趣,還能讓他們參與其中,為比賽增添一份別樣的激情。

其中,PM體育、SUPER體育和鑫寶體育等運彩系統商成為了廣大玩家的首選。PM體育作為PM遊戲集團的體育遊戲平台,以給予玩家最佳線上體驗為宗旨,贏得了全球超過百萬客戶的信賴。SUPER體育則憑藉著CEZA(菲律賓克拉克經濟特區)的合法經營執照,展現了其合法性和可靠性。而鑫寶體育則以最高賠率聞名,通過研究各種比賽和推出新奇玩法,為玩家提供無盡的娛樂。

玩運彩不僅僅是一種投注行為,更是一種娛樂體驗。這種融合了體育和遊戲元素的娛樂方式,讓玩家能夠在比賽中感受到熱血的激情,同時在娛樂遊戲中尋找到輕鬆愉悅的時光。隨著科技的不斷進步,玩運彩的魅力將不斷擴展,為玩家帶來更多更豐富的選擇和體驗。無論是尋找刺激還是尋求娛樂,玩運彩都將是一個理想的選擇。 https://champer8.com/

Работа в Кемерово

buying from canadian pharmacies: canadian pharmacy meds reviews – canadian pharmacy world

http://indiamedicine.world/# world pharmacy india

There is definately a lot to learn about this subject. I like all the points you made.

supermoney88 slot

india pharmacy: india online pharmacy – п»їlegitimate online pharmacies india

reputable mexican pharmacies online: mexico drug stores pharmacies – purple pharmacy mexico price list

FIBA

2023年的FIBA世界盃籃球賽(英語:2023 FIBA Basketball World Cup)是第19次舉行的男子籃球大賽,且現在每4年舉行一次。正式比賽於 2023/8/25 ~ 9/10 舉行。這次比賽是在2019年新規則實施後的第二次。最好的球隊將有機會參加2024年在法國巴黎的奧運賽事。而歐洲和美洲的前2名,以及亞洲、大洋洲、非洲的冠軍,還有奧運主辦國法國,總共8支隊伍將獲得這個機會。

在2023年2月20日FIBA世界盃籃球亞太區資格賽的第六階段已經完賽!雖然台灣隊未能參賽,但其他國家選手的精彩表現絕對值得關注。本文將為您提供FIBA籃球世界盃賽程資訊,以及可以收看直播和轉播的線上平台,希望您不要錯過!

主辦國家 : 菲律賓、印尼、日本

正式比賽 : 2023年8月25日–2023年9月10日

參賽隊伍 : 共有32隊

比賽場館 : 菲律賓體育館、阿拉內塔體育館、亞洲購物中心體育館、印尼體育館、沖繩體育館

https://indiamedicine.world/# indianpharmacy com

https://zamena-ventsov-doma.ru

https://indiamedicine.world/# indian pharmacies safe

世界盃籃球

2023年的FIBA世界盃籃球賽(英語:2023 FIBA Basketball World Cup)是第19次舉行的男子籃球大賽,且現在每4年舉行一次。正式比賽於 2023/8/25 ~ 9/10 舉行。這次比賽是在2019年新規則實施後的第二次。最好的球隊將有機會參加2024年在法國巴黎的奧運賽事。而歐洲和美洲的前2名,以及亞洲、大洋洲、非洲的冠軍,還有奧運主辦國法國,總共8支隊伍將獲得這個機會。

在2023年2月20日FIBA世界盃籃球亞太區資格賽的第六階段已經完賽!雖然台灣隊未能參賽,但其他國家選手的精彩表現絕對值得關注。本文將為您提供FIBA籃球世界盃賽程資訊,以及可以收看直播和轉播的線上平台,希望您不要錯過!

主辦國家 : 菲律賓、印尼、日本

正式比賽 : 2023年8月25日–2023年9月10日

參賽隊伍 : 共有32隊

比賽場館 : 菲律賓體育館、阿拉內塔體育館、亞洲購物中心體育館、印尼體育館、沖繩體育館

canada drugs: pharmacy rx world canada – canadian pharmacy meds

體驗金:線上娛樂城的最佳入門票

隨著科技的發展,線上娛樂城已經成為許多玩家的首選。但對於初次踏入這個世界的玩家來說,可能會感到有些迷茫。這時,「體驗金」就成為了他們的最佳助手。

什麼是體驗金?

體驗金,簡單來說,就是娛樂城為了吸引新玩家而提供的一筆免費資金。玩家可以使用這筆資金在娛樂城內體驗各種遊戲,無需自己出資。這不僅降低了新玩家的入場門檻,也讓他們有機會真實感受到遊戲的樂趣。

體驗金的好處

1. **無風險體驗**:玩家可以使用體驗金在娛樂城內試玩,如果不喜歡,完全不需要承擔任何風險。

2. **學習遊戲**:對於不熟悉的遊戲,玩家可以使用體驗金進行學習和練習。

3. **增加信心**:當玩家使用體驗金獲得一些勝利後,他們的遊戲信心也會隨之增加。

如何獲得體驗金?

大部分的線上娛樂城都會提供體驗金給新玩家。通常,玩家只需要完成簡單的註冊程序,然後聯繫客服索取體驗金即可。但每家娛樂城的規定都可能有所不同,所以玩家在領取前最好先詳細閱讀活動條款。

使用體驗金的小技巧

1. **了解遊戲規則**:在使用體驗金之前,先了解遊戲的基本規則和策略。

2. **分散風險**:不要將所有的體驗金都投入到一個遊戲中,嘗試多種遊戲,找到最適合自己的。

3. **設定預算**:即使是使用體驗金,也建議玩家設定一個遊戲預算,避免過度沉迷。

結語:體驗金無疑是線上娛樂城提供給玩家的一大福利。不論你是資深玩家還是新手,都可以利用體驗金開啟你的遊戲之旅。選擇一家信譽良好的娛樂城,領取你的體驗金,開始你的遊戲冒險吧!

Magnumbet Slot

MAGNUMBET adalah merupakan salah satu situs judi online deposit pulsa terpercaya yang sudah popular dikalangan bettor sebagai agen penyedia layanan permainan dengan menggunakan deposit uang asli. MAGNUMBET sebagai penyedia situs judi deposit pulsa tentunya sudah tidak perlu diragukan lagi. Karena MAGNUMBET bisa dikatakan sebagai salah satu pelopor situs judi online yang menggunakan deposit via pulsa di Indonesia. MAGNUMBET memberikan layanan deposit pulsa via Telkomsel. Bukan hanya deposit via pulsa saja, MAGNUMBET juga menyediakan deposit menggunakan pembayaran dompet digital. Minimal deposit pada situs MAGNUMBET juga amatlah sangat terjangkau, hanya dengan Rp 25.000,-, para bettor sudah bisa merasakan banyak permainan berkelas dengan winrate kemenangan yang tinggi, menjadikan member MAGNUMBET tentunya tidak akan terbebani dengan biaya tinggi untuk menikmati judi online

adderall canadian pharmacy: canada drugs online reviews – canadian mail order pharmacy

Работа в Кемерово

http://certifiedcanadapharm.store/# online canadian pharmacy

mexican rx online: buying prescription drugs in mexico online – medicine in mexico pharmacies

http://certifiedcanadapharm.store/# onlinecanadianpharmacy

canadian pharmacy india: best online pharmacy india – best online pharmacy india

онлайн казино для україни

今彩539

今彩539:台灣最受歡迎的彩票遊戲

今彩539,作為台灣極受民眾喜愛的彩票遊戲,每次開獎都吸引著大量的彩民期待能夠中大獎。這款彩票遊戲的玩法簡單,玩家只需從01至39的號碼中選擇5個號碼進行投注。不僅如此,今彩539還有多種投注方式,如234星、全車、正號1-5等,讓玩家有更多的選擇和機會贏得獎金。

在《富遊娛樂城》這個平台上,彩民可以即時查詢今彩539的開獎號碼,不必再等待電視轉播或翻閱報紙。此外,該平台還提供了其他熱門彩票如三星彩、威力彩、大樂透的開獎資訊,真正做到一站式的彩票資訊查詢服務。

對於熱愛彩票的玩家來說,能夠即時知道開獎結果,無疑是一大福音。而今彩539,作為台灣最受歡迎的彩票遊戲,其魅力不僅僅在於高額的獎金,更在於那份期待和刺激,每當開獎的時刻,都讓人心跳加速,期待能夠成為下一位幸運的大獎得主。

彩票,一直以來都是人們夢想一夜致富的方式。在台灣,今彩539無疑是其中最受歡迎的彩票遊戲之一。每當開獎的日子,無數的彩民都期待著能夠中大獎,一夜之間成為百萬富翁。

今彩539的魅力何在?

今彩539的玩法相對簡單,玩家只需從01至39的號碼中選擇5個號碼進行投注。這種選號方式不僅簡單,而且中獎的機會也相對較高。而且,今彩539不僅有傳統的台灣彩券投注方式,還有線上投注的玩法,讓彩民可以根據自己的喜好選擇。

如何提高中獎的機會?

雖然彩票本身就是一種運氣遊戲,但是有經驗的彩民都知道,選擇合適的投注策略可以提高中獎的機會。例如,可以選擇參與合購,或者選擇一些熱門的號碼組合。此外,線上投注還提供了多種不同的玩法,如234星、全車、正號1-5等,彩民可以根據自己的喜好和策略選擇。

結語

今彩539,不僅是一種娛樂方式,更是許多人夢想致富的途徑。無論您是資深的彩民,還是剛接觸彩票的新手,都可以在今彩539中找到屬於自己的樂趣。不妨嘗試一下,也許下一個百萬富翁就是您!

今彩539:台灣最受歡迎的彩票遊戲

今彩539,作為台灣極受民眾喜愛的彩票遊戲,每次開獎都吸引著大量的彩民期待能夠中大獎。這款彩票遊戲的玩法簡單,玩家只需從01至39的號碼中選擇5個號碼進行投注。不僅如此,今彩539還有多種投注方式,如234星、全車、正號1-5等,讓玩家有更多的選擇和機會贏得獎金。

在《富遊娛樂城》這個平台上,彩民可以即時查詢今彩539的開獎號碼,不必再等待電視轉播或翻閱報紙。此外,該平台還提供了其他熱門彩票如三星彩、威力彩、大樂透的開獎資訊,真正做到一站式的彩票資訊查詢服務。

對於熱愛彩票的玩家來說,能夠即時知道開獎結果,無疑是一大福音。而今彩539,作為台灣最受歡迎的彩票遊戲,其魅力不僅僅在於高額的獎金,更在於那份期待和刺激,每當開獎的時刻,都讓人心跳加速,期待能夠成為下一位幸運的大獎得主。

彩票,一直以來都是人們夢想一夜致富的方式。在台灣,今彩539無疑是其中最受歡迎的彩票遊戲之一。每當開獎的日子,無數的彩民都期待著能夠中大獎,一夜之間成為百萬富翁。

今彩539的魅力何在?

今彩539的玩法相對簡單,玩家只需從01至39的號碼中選擇5個號碼進行投注。這種選號方式不僅簡單,而且中獎的機會也相對較高。而且,今彩539不僅有傳統的台灣彩券投注方式,還有線上投注的玩法,讓彩民可以根據自己的喜好選擇。

如何提高中獎的機會?

雖然彩票本身就是一種運氣遊戲,但是有經驗的彩民都知道,選擇合適的投注策略可以提高中獎的機會。例如,可以選擇參與合購,或者選擇一些熱門的號碼組合。此外,線上投注還提供了多種不同的玩法,如234星、全車、正號1-5等,彩民可以根據自己的喜好和策略選擇。

結語

今彩539,不僅是一種娛樂方式,更是許多人夢想致富的途徑。無論您是資深的彩民,還是剛接觸彩票的新手,都可以在今彩539中找到屬於自己的樂趣。不妨嘗試一下,也許下一個百萬富翁就是您!

Демонтаж стен Москва

Демонтаж стен Москва

https://certifiedcanadapharm.store/# canadian pharmacy meds reviews

http://gabapentin.pro/# neurontin 600 mg capsule

Hi there, I enjoy reading all of your post. I like to write a little comment to support you.

Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the problem solved soon. Many thanks

zithromax 250mg: generic zithromax over the counter – can you buy zithromax over the counter in australia

buy zithromax online cheap zithromax buy online buy zithromax no prescription

玩運彩:體育賽事與娛樂遊戲的完美融合

在現代社會,運彩已成為一種極具吸引力的娛樂方式,結合了體育賽事的激情和娛樂遊戲的刺激。不僅能夠享受體育比賽的精彩,還能在賽事未開始時沉浸於娛樂遊戲的樂趣。玩運彩不僅提供了多項體育賽事的線上投注,還擁有豐富多樣的遊戲選擇,讓玩家能夠在其中找到無盡的娛樂與刺激。

體育投注一直以來都是運彩的核心內容之一。玩運彩提供了眾多體育賽事的線上投注平台,無論是NBA籃球、MLB棒球、世界盃足球、美式足球、冰球、網球、MMA格鬥還是拳擊等,都能在這裡找到合適的投注選項。這些賽事不僅為球迷帶來了觀賽的樂趣,還能讓他們參與其中,為比賽增添一份別樣的激情。

其中,PM體育、SUPER體育和鑫寶體育等運彩系統商成為了廣大玩家的首選。PM體育作為PM遊戲集團的體育遊戲平台,以給予玩家最佳線上體驗為宗旨,贏得了全球超過百萬客戶的信賴。SUPER體育則憑藉著CEZA(菲律賓克拉克經濟特區)的合法經營執照,展現了其合法性和可靠性。而鑫寶體育則以最高賠率聞名,通過研究各種比賽和推出新奇玩法,為玩家提供無盡的娛樂。

玩運彩不僅僅是一種投注行為,更是一種娛樂體驗。這種融合了體育和遊戲元素的娛樂方式,讓玩家能夠在比賽中感受到熱血的激情,同時在娛樂遊戲中尋找到輕鬆愉悅的時光。隨著科技的不斷進步,玩運彩的魅力將不斷擴展,為玩家帶來更多更豐富的選擇和體驗。無論是尋找刺激還是尋求娛樂,玩運彩都將是一個理想的選擇。 https://telegra.ph/2023-年玩彩票並投注體育-08-16

539開獎

今彩539:台灣最受歡迎的彩票遊戲

今彩539,作為台灣極受民眾喜愛的彩票遊戲,每次開獎都吸引著大量的彩民期待能夠中大獎。這款彩票遊戲的玩法簡單,玩家只需從01至39的號碼中選擇5個號碼進行投注。不僅如此,今彩539還有多種投注方式,如234星、全車、正號1-5等,讓玩家有更多的選擇和機會贏得獎金。

在《富遊娛樂城》這個平台上,彩民可以即時查詢今彩539的開獎號碼,不必再等待電視轉播或翻閱報紙。此外,該平台還提供了其他熱門彩票如三星彩、威力彩、大樂透的開獎資訊,真正做到一站式的彩票資訊查詢服務。

對於熱愛彩票的玩家來說,能夠即時知道開獎結果,無疑是一大福音。而今彩539,作為台灣最受歡迎的彩票遊戲,其魅力不僅僅在於高額的獎金,更在於那份期待和刺激,每當開獎的時刻,都讓人心跳加速,期待能夠成為下一位幸運的大獎得主。

彩票,一直以來都是人們夢想一夜致富的方式。在台灣,今彩539無疑是其中最受歡迎的彩票遊戲之一。每當開獎的日子,無數的彩民都期待著能夠中大獎,一夜之間成為百萬富翁。

今彩539的魅力何在?

今彩539的玩法相對簡單,玩家只需從01至39的號碼中選擇5個號碼進行投注。這種選號方式不僅簡單,而且中獎的機會也相對較高。而且,今彩539不僅有傳統的台灣彩券投注方式,還有線上投注的玩法,讓彩民可以根據自己的喜好選擇。

如何提高中獎的機會?

雖然彩票本身就是一種運氣遊戲,但是有經驗的彩民都知道,選擇合適的投注策略可以提高中獎的機會。例如,可以選擇參與合購,或者選擇一些熱門的號碼組合。此外,線上投注還提供了多種不同的玩法,如234星、全車、正號1-5等,彩民可以根據自己的喜好和策略選擇。

結語

今彩539,不僅是一種娛樂方式,更是許多人夢想致富的途徑。無論您是資深的彩民,還是剛接觸彩票的新手,都可以在今彩539中找到屬於自己的樂趣。不妨嘗試一下,也許下一個百萬富翁就是您!

https://azithromycin.men/# can you buy zithromax over the counter in australia

ransomware threat containment

https://stromectolonline.pro/# ivermectin 6mg dosage

在運動和賽事的世界裡,運彩分析成為了各界關注的焦點。為了滿足愈來愈多運彩愛好者的需求,我們隆重介紹字母哥運彩分析討論區,這個集交流、分享和學習於一身的專業平台。無論您是籃球、棒球、足球還是NBA、MLB、CPBL、NPB、KBO的狂熱愛好者,這裡都是您尋找專業意見、獲取最新運彩信息和提升運彩技巧的理想場所。

在字母哥運彩分析討論區,您可以輕鬆地獲取各種運彩分析信息,特別是針對籃球、棒球和足球領域的專業預測。不論您是NBA的忠實粉絲,還是熱愛棒球的愛好者,亦或者對足球賽事充滿熱情,這裡都有您需要的專業意見和分析。字母哥NBA預測將為您提供獨到的見解,幫助您更好地了解比賽情況,做出明智的選擇。

除了專業分析外,字母哥運彩分析討論區還擁有頂級的玩運彩分析情報員團隊。他們精通統計數據和信息,能夠幫助您分析比賽趨勢、預測結果,讓您的運彩之路更加成功和有利可圖。

當您在字母哥運彩分析討論區尋找運彩分析師時,您將不再猶豫。無論您追求最大的利潤,還是穩定的獲勝,或者您想要深入了解比賽統計,這裡都有您需要的一切。我們提供全面的統計數據和信息,幫助您作出明智的選擇,不論是尋找最佳運彩策略還是深入了解比賽情況。

總之,字母哥運彩分析討論區是您運彩之旅的理想起點。無論您是新手還是經驗豐富的玩家,這裡都能滿足您的需求,幫助您在運彩領域取得更大的成功。立即加入我們,一同探索運彩的精彩世界吧 https://abc66.tv/

neurontin 100mg price: neurontin 400 – neurontin 50mg cost

http://gabapentin.pro/# neurontin cap 300mg price

After exploring a number of the blog posts on your website, I honestly like your way of blogging. I added it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please check out my web site as well and let me know what you think.

Thanks for sharing your thoughts on %meta_keyword%. Regards

One more thing. I believe that there are a lot of travel insurance sites of reputable companies that allow you to enter your journey details and find you the rates. You can also purchase the international travel cover policy online by using your current credit card. All you have to do is to enter all travel information and you can see the plans side-by-side. Simply find the program that suits your budget and needs after which it use your bank credit card to buy the idea. Travel insurance on the internet is a good way to check for a respected company pertaining to international travel insurance. Thanks for expressing your ideas.

https://azithromycin.men/# zithromax cost canada

ivermectin 8 mg ivermectin lice oral ivermectin 1mg

zithromax tablets: zithromax buy – zithromax online no prescription

카지노솔루션

카지노솔루션

世界盃籃球

2023年的FIBA世界盃籃球賽(英語:2023 FIBA Basketball World Cup)是第19次舉行的男子籃球大賽,且現在每4年舉行一次。正式比賽於 2023/8/25 ~ 9/10 舉行。這次比賽是在2019年新規則實施後的第二次。最好的球隊將有機會參加2024年在法國巴黎的奧運賽事。而歐洲和美洲的前2名,以及亞洲、大洋洲、非洲的冠軍,還有奧運主辦國法國,總共8支隊伍將獲得這個機會。

在2023年2月20日FIBA世界盃籃球亞太區資格賽的第六階段已經完賽!雖然台灣隊未能參賽,但其他國家選手的精彩表現絕對值得關注。本文將為您提供FIBA籃球世界盃賽程資訊,以及可以收看直播和轉播的線上平台,希望您不要錯過!

主辦國家 : 菲律賓、印尼、日本

正式比賽 : 2023年8月25日–2023年9月10日

參賽隊伍 : 共有32隊

比賽場館 : 菲律賓體育館、阿拉內塔體育館、亞洲購物中心體育館、印尼體育館、沖繩體育館

A neural network draws a woman

The neural network will create beautiful girls!

Geneticists are already hard at work creating stunning women. They will create these beauties based on specific requests and parameters using a neural network. The network will work with artificial insemination specialists to facilitate DNA sequencing.

The visionary for this concept is Alex Gurk, the co-founder of numerous initiatives and ventures aimed at creating beautiful, kind and attractive women who are genuinely connected to their partners. This direction stems from the recognition that in modern times the attractiveness and attractiveness of women has declined due to their increased independence. Unregulated and incorrect eating habits have led to problems such as obesity, causing women to deviate from their innate appearance.

The project received support from various well-known global companies, and sponsors readily stepped in. The essence of the idea is to offer willing men sexual and everyday communication with such wonderful women.

If you are interested, you can apply now as a waiting list has been created.

ed meds: ed pill – cheap erectile dysfunction pills online

п»їpaxlovid: paxlovid covid – paxlovid cost without insurance

http://antibiotic.guru/# get antibiotics quickly

Antminer D9

Antminer D9

I’ve observed that in the world of today, video games are classified as the latest trend with kids of all ages. Occasionally it may be unattainable to drag the kids away from the games. If you want the best of both worlds, there are various educational gaming activities for kids. Great post.

get antibiotics without seeing a doctor: over the counter antibiotics – over the counter antibiotics

http://antibiotic.guru/# Over the counter antibiotics for infection

Now I am going to do my breakfast, when having my breakfast coming yet again to read more news.

certainly like your web-site however you have to test the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to tell the reality then again I?ll definitely come again again.

http://avodart.pro/# cheap avodart without dr prescription

I don’t even know the way I ended up here, but I thought this submit was once good. I do not recognize who you might be however definitely you are going to a famous blogger for those who are not already 😉 Cheers!

brillx регистрация

https://brillx-kazino.com

Бриллкс казино в 2023 году предоставляет невероятные возможности для всех азартных любителей. Вы можете играть онлайн бесплатно или испытать удачу на деньги — выбор за вами. От популярных слотов до классических карточных игр, здесь есть все, чтобы удовлетворить даже самого искушенного игрока.Вас ждет огромный выбор игровых аппаратов, способных удовлетворить даже самых изысканных игроков. Брилкс Казино знает, как удивить вас каждым спином. Насладитесь блеском и сиянием наших игр, ведь каждый слот — это как бриллиант, который только ждет своего обладателя. Неважно, играете ли вы ради веселья или стремитесь поймать удачу за хвост и выиграть крупный куш, Brillx сделает все возможное, чтобы удовлетворить ваши азартные желания.

https://ciprofloxacin.ink/# cipro

I am very happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

Бери и повторяй, заработок от 50 000 рублей. https://vk.com/zarabotok_v_internete_dlya_mam – заработок через интернет

https://lisinopril.pro/# lisinopril 20 mg pill

If some one desires expert view concerning blogging and site-building after that i propose him/her to go to see this webpage, Keep up the nice job.

Unveiling the Thrills of KOIN SLOT: Embark on an Adventure with KOINSLOT Online

Abstract: This article takes you on a journey into the exciting realm of KOIN SLOT, introducing you to the electrifying world of online slot gaming with the renowned platform, KOINSLOT. Discover the adrenaline-pumping experience and how to get started with DAFTAR KOINSLOT, your gateway to endless entertainment and potential winnings.

KOIN SLOT: A Glimpse into the Excitement

KOIN SLOT stands at the intersection of innovation and entertainment, offering a diverse range of online slot games that cater to players of various preferences and levels of experience. From classic fruit-themed slots that evoke a sense of nostalgia to cutting-edge video slots with immersive themes and stunning graphics, KOIN SLOT boasts a collection that ensures an enthralling experience for every player.

Introducing SLOT ONLINE KOINSLOT

SLOT ONLINE KOINSLOT introduces players to a universe of gaming possibilities that transcend geographical boundaries. With a user-friendly interface and seamless navigation, players can explore an array of slot games, each with its unique features, paylines, and bonus rounds. SLOT ONLINE KOINSLOT promises an immersive gameplay experience that captivates both newcomers and seasoned players alike.

DAFTAR KOINSLOT: Your Gateway to Adventure

Getting started on this adrenaline-fueled journey is as simple as completing the DAFTAR KOINSLOT process. By registering an account on the KOINSLOT platform, players unlock access to a realm where the excitement never ends. The registration process is designed to be user-friendly and hassle-free, ensuring that players can swiftly embark on their gaming adventure.

Thrills, Wins, and Beyond

KOIN SLOT isn’t just about the thrills; it’s also about the potential for substantial winnings. Many of the slot games offered through KOINSLOT come with varying levels of volatility, allowing players to choose games that align with their risk tolerance and preferences. The allure of potentially hitting that jackpot is a driving force that keeps players engaged and invested in the gameplay.

https://lipitor.pro/# lipitor 40 mg price india

certainly like your web site but you have to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to tell the reality on the other hand I?ll surely come back again.

замена венцов

Selamat datang di Surgaslot !! situs slot deposit dana terpercaya nomor 1 di Indonesia. Sebagai salah satu situs agen slot online terbaik dan terpercaya, kami menyediakan banyak jenis variasi permainan yang bisa Anda nikmati. Semua permainan juga bisa dimainkan cukup dengan memakai 1 user-ID saja.

Surgaslot sendiri telah dikenal sebagai situs slot tergacor dan terpercaya di Indonesia. Dimana kami sebagai situs slot online terbaik juga memiliki pelayanan customer service 24 jam yang selalu siap sedia dalam membantu para member. Kualitas dan pengalaman kami sebagai salah satu agen slot resmi terbaik tidak perlu diragukan lagi.

Surgaslot merupakan salah satu situs slot gacor di Indonesia. Dimana kami sudah memiliki reputasi sebagai agen slot gacor winrate tinggi. Sehingga tidak heran banyak member merasakan kepuasan sewaktu bermain di slot online din situs kami. Bahkan sudah banyak member yang mendapatkan kemenangan mencapai jutaan, puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.

Kami juga dikenal sebagai situs judi slot terpercaya no 1 Indonesia. Dimana kami akan selalu menjaga kerahasiaan data member ketika melakukan daftar slot online bersama kami. Sehingga tidak heran jika sampai saat ini member yang sudah bergabung di situs Surgaslot slot gacor indonesia mencapai ratusan ribu member di seluruh Indonesia

http://lisinopril.pro/# zestril coupon

https://lipitor.pro/# lipitor sales

Thank you, I have recently been searching for information approximately this subject for a while and yours is the best I have came upon till now. However, what concerning the bottom line? Are you certain in regards to the supply?

https://lipitor.pro/# lipitor sales

Thanks for your posting. What I want to say is that when searching for a good on-line electronics go shopping, look for a site with entire information on critical indicators such as the security statement, protection details, payment guidelines, and other terms along with policies. Constantly take time to browse the help in addition to FAQ pieces to get a much better idea of what sort of shop operates, what they can do for you, and in what way you can maximize the features.

http://ciprofloxacin.ink/# buy generic ciprofloxacin

https://www.instrushop.bg/Лазерни-нивелири/

Thanks for sharing your ideas here. The other matter is that each time a problem takes place with a personal computer motherboard, persons should not consider the risk regarding repairing that themselves for if it is not done properly it can lead to permanent damage to the entire laptop. In most cases, it is safe just to approach the dealer of a laptop for any repair of that motherboard. They’ve already technicians with an know-how in dealing with laptop motherboard difficulties and can get the right diagnosis and execute repairs.

подъем дома

http://avodart.pro/# where can i buy avodart without rx

I’m not sure why but this website is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

Excxellent post. I wwas checking constantly thhis blog annd I

am impressed! Veery usful information particularly thhe last part 🙂 I care for suuch info a

lot. I was seeking this particular informatiopn for a llng time.

Thank you aand good luck.

Thanks for the ideas you talk about through this blog. In addition, numerous young women who seem to become pregnant will not even try to get health insurance because they are full of fearfulness they might not qualify. Although a lot of states today require that insurers provide coverage regardless of pre-existing conditions. Charges on most of these guaranteed options are usually larger, but when with the high cost of medical treatment it may be any safer route to take to protect your financial potential.

bocor88 login

Unveiling the Thrills of KOIN SLOT: Embark on an Adventure with KOINSLOT Online

Abstract: This article takes you on a journey into the exciting realm of KOIN SLOT, introducing you to the electrifying world of online slot gaming with the renowned platform, KOINSLOT. Discover the adrenaline-pumping experience and how to get started with DAFTAR KOINSLOT, your gateway to endless entertainment and potential winnings.

KOIN SLOT: A Glimpse into the Excitement

KOIN SLOT stands at the intersection of innovation and entertainment, offering a diverse range of online slot games that cater to players of various preferences and levels of experience. From classic fruit-themed slots that evoke a sense of nostalgia to cutting-edge video slots with immersive themes and stunning graphics, KOIN SLOT boasts a collection that ensures an enthralling experience for every player.

Introducing SLOT ONLINE KOINSLOT

SLOT ONLINE KOINSLOT introduces players to a universe of gaming possibilities that transcend geographical boundaries. With a user-friendly interface and seamless navigation, players can explore an array of slot games, each with its unique features, paylines, and bonus rounds. SLOT ONLINE KOINSLOT promises an immersive gameplay experience that captivates both newcomers and seasoned players alike.

DAFTAR KOINSLOT: Your Gateway to Adventure

Getting started on this adrenaline-fueled journey is as simple as completing the DAFTAR KOINSLOT process. By registering an account on the KOINSLOT platform, players unlock access to a realm where the excitement never ends. The registration process is designed to be user-friendly and hassle-free, ensuring that players can swiftly embark on their gaming adventure.

Thrills, Wins, and Beyond

KOIN SLOT isn’t just about the thrills; it’s also about the potential for substantial winnings. Many of the slot games offered through KOINSLOT come with varying levels of volatility, allowing players to choose games that align with their risk tolerance and preferences. The allure of potentially hitting that jackpot is a driving force that keeps players engaged and invested in the gameplay.

DAFTAR KOINSLOT

Unveiling the Thrills of KOIN SLOT: Embark on an Adventure with KOINSLOT Online

Abstract: This article takes you on a journey into the exciting realm of KOIN SLOT, introducing you to the electrifying world of online slot gaming with the renowned platform, KOINSLOT. Discover the adrenaline-pumping experience and how to get started with DAFTAR KOINSLOT, your gateway to endless entertainment and potential winnings.

KOIN SLOT: A Glimpse into the Excitement

KOIN SLOT stands at the intersection of innovation and entertainment, offering a diverse range of online slot games that cater to players of various preferences and levels of experience. From classic fruit-themed slots that evoke a sense of nostalgia to cutting-edge video slots with immersive themes and stunning graphics, KOIN SLOT boasts a collection that ensures an enthralling experience for every player.

Introducing SLOT ONLINE KOINSLOT

SLOT ONLINE KOINSLOT introduces players to a universe of gaming possibilities that transcend geographical boundaries. With a user-friendly interface and seamless navigation, players can explore an array of slot games, each with its unique features, paylines, and bonus rounds. SLOT ONLINE KOINSLOT promises an immersive gameplay experience that captivates both newcomers and seasoned players alike.

DAFTAR KOINSLOT: Your Gateway to Adventure

Getting started on this adrenaline-fueled journey is as simple as completing the DAFTAR KOINSLOT process. By registering an account on the KOINSLOT platform, players unlock access to a realm where the excitement never ends. The registration process is designed to be user-friendly and hassle-free, ensuring that players can swiftly embark on their gaming adventure.

Thrills, Wins, and Beyond

KOIN SLOT isn’t just about the thrills; it’s also about the potential for substantial winnings. Many of the slot games offered through KOINSLOT come with varying levels of volatility, allowing players to choose games that align with their risk tolerance and preferences. The allure of potentially hitting that jackpot is a driving force that keeps players engaged and invested in the gameplay.

365bet

365bet

Payday loans online

canadianpharmacyworld com: legitimate canadian mail order pharmacy – canadian medications

RIKVIP – Cổng Game Bài Đổi Thưởng Uy Tín và Hấp Dẫn Tại Việt Nam

Giới thiệu về RIKVIP (Rik Vip, RichVip)

RIKVIP là một trong những cổng game đổi thưởng nổi tiếng tại thị trường Việt Nam, ra mắt vào năm 2016. Tại thời điểm đó, RIKVIP đã thu hút hàng chục nghìn người chơi và giao dịch hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày. Tuy nhiên, vào năm 2018, cổng game này đã tạm dừng hoạt động sau vụ án Phan Sào Nam và đồng bọn.

Tuy nhiên, RIKVIP đã trở lại mạnh mẽ nhờ sự đầu tư của các nhà tài phiệt Mỹ. Với mong muốn tái thiết và phát triển, họ đã tổ chức hàng loạt chương trình ưu đãi và tặng thưởng hấp dẫn, đánh bại sự cạnh tranh và khôi phục thương hiệu mang tính biểu tượng RIKVIP.

https://youtu.be/OlR_8Ei-hr0

Điểm mạnh của RIKVIP

Phong cách chuyên nghiệp

RIKVIP luôn tự hào về sự chuyên nghiệp trong mọi khía cạnh. Từ hệ thống các trò chơi đa dạng, dịch vụ cá cược đến tỷ lệ trả thưởng hấp dẫn, và đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng, RIKVIP không ngừng nỗ lực để cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho người chơi Việt.

Music began playing as soon as I opened up this blog, so annoying!

recommended canadian pharmacies: canadianpharmacymeds – canadian pharmacy

http://indiapharmacy.cheap/# buy medicines online in india

The neural network will create beautiful girls!

Geneticists are already hard at work creating stunning women. They will create these beauties based on specific requests and parameters using a neural network. The network will work with artificial insemination specialists to facilitate DNA sequencing.

The visionary for this concept is Alex Gurk, the co-founder of numerous initiatives and ventures aimed at creating beautiful, kind and attractive women who are genuinely connected to their partners. This direction stems from the recognition that in modern times the attractiveness and attractiveness of women has declined due to their increased independence. Unregulated and incorrect eating habits have led to problems such as obesity, causing women to deviate from their innate appearance.

The project received support from various well-known global companies, and sponsors readily stepped in. The essence of the idea is to offer willing men sexual and everyday communication with such wonderful women.

If you are interested, you can apply now as a waiting list has been created.

eee

Neyron şəbəkə gözəl qızlar yaradacaq!

Genetiklər artıq heyrətamiz qadınlar yaratmaq üçün çox çalışırlar. Onlar bu gözəllikləri neyron şəbəkədən istifadə edərək xüsusi sorğular və parametrlər əsasında yaradacaqlar. Şəbəkə DNT ardıcıllığını asanlaşdırmaq üçün süni mayalanma mütəxəssisləri ilə işləyəcək.

Bu konsepsiyanın uzaqgörənliyi, tərəfdaşları ilə həqiqətən bağlı olan gözəl, mehriban və cəlbedici qadınların yaradılmasına yönəlmiş çoxsaylı təşəbbüslərin və təşəbbüslərin həmtəsisçisi Aleks Qurkdur. Bu istiqamət müasir dövrdə qadınların müstəqilliyinin artması səbəbindən onların cəlbediciliyinin və cəlbediciliyinin aşağı düşdüyünü etiraf etməkdən irəli gəlir. Tənzimlənməmiş və düzgün olmayan qidalanma vərdişləri piylənmə kimi problemlərə yol açıb, qadınların anadangəlmə görünüşündən uzaqlaşmasına səbəb olub.

Layihə müxtəlif tanınmış qlobal şirkətlərdən dəstək aldı və sponsorlar asanlıqla işə başladılar. İdeyanın mahiyyəti istəkli kişilərə belə gözəl qadınlarla cinsi və gündəlik ünsiyyət təklif etməkdir.

Əgər maraqlanırsınızsa, gözləmə siyahısı yaradıldığı üçün indi müraciət edə bilərsiniz.

Red Neural ukax mä warmiruw dibujatayna

¡Red neuronal ukax suma imill wawanakaruw uñstayani!

Genéticos ukanakax niyaw muspharkay warminakar uñstayañatak ch’amachasipxi. Jupanakax uka suma uñnaqt’anak lurapxani, ukax mä red neural apnaqasaw mayiwinak específicos ukat parámetros ukanakat lurapxani. Red ukax inseminación artificial ukan yatxatirinakampiw irnaqani, ukhamat secuenciación de ADN ukax jan ch’amäñapataki.

Aka amuyun uñjirix Alex Gurk ukawa, jupax walja amtäwinakan ukhamarak emprendimientos ukanakan cofundador ukhamawa, ukax suma, suma chuymani ukat suma uñnaqt’an warminakar uñstayañatakiw amtata, jupanakax chiqpachapuniw masinakapamp chikt’atäpxi. Aka thakhix jichha pachanakanx warminakan munasiñapax ukhamarak munasiñapax juk’at juk’atw juk’at juk’at juk’at juk’at juk’at juk’at juk’at juk’at juk’at juk’at juk’at juk’at juk’at juk’at juk’at juk’at juk’at jilxattaski, uk uñt’añatw juti. Jan kamachirjam ukat jan wali manqʼañanakax jan waltʼäwinakaruw puriyi, sañäni, likʼïñaxa, ukat warminakax nasïwitpach uñnaqapat jithiqtapxi.

Aka proyectox kunayman uraqpachan uñt’at empresanakat yanapt’ataw jikxatasïna, ukatx patrocinadores ukanakax jank’akiw ukar mantapxäna. Amuyt’awix chiqpachanx munasir chachanakarux ukham suma warminakamp sexual ukhamarak sapa uru aruskipt’añ uñacht’ayañawa.

Jumatix munassta ukhax jichhax mayt’asismawa kunatix mä lista de espera ukaw lurasiwayi

Aw, this was a very nice post. In thought I would like to put in writing like this additionally ? taking time and actual effort to make an excellent article? however what can I say? I procrastinate alot and certainly not seem to get something done.

Rrjeti nervor do të krijojë vajza të bukura!

Gjenetikët tashmë janë duke punuar shumë për të krijuar gra mahnitëse. Ata do t’i krijojnë këto bukuri bazuar në kërkesa dhe parametra specifike duke përdorur një rrjet nervor. Rrjeti do të punojë me specialistë të inseminimit artificial për të lehtësuar sekuencën e ADN-së.

Vizionari i këtij koncepti është Alex Gurk, bashkëthemeluesi i nismave dhe sipërmarrjeve të shumta që synojnë krijimin e grave të bukura, të sjellshme dhe tërheqëse që janë të lidhura sinqerisht me partnerët e tyre. Ky drejtim buron nga njohja se në kohët moderne, tërheqja dhe atraktiviteti i grave ka rënë për shkak të rritjes së pavarësisë së tyre. Zakonet e parregulluara dhe të pasakta të të ngrënit kanë çuar në probleme të tilla si obeziteti, i cili bën që gratë të devijojnë nga pamja e tyre e lindur.

Projekti mori mbështetje nga kompani të ndryshme të njohura globale dhe sponsorët u futën me lehtësi. Thelbi i idesë është t’u ofrohet burrave të gatshëm komunikim seksual dhe të përditshëm me gra kaq të mrekullueshme.

Nëse jeni të interesuar, mund të aplikoni tani pasi është krijuar një listë pritjeje

Can I just say what a relief to find somebody who really knows what they’re talking about online. You certainly understand how to bring an issue to light and make it important. More and more people ought to look at this and understand this side of the story. I was surprised that you aren’t more popular because you certainly have the gift.

I think the admin of this web site is actually working hard in favor of his website, as here every information is quality based information.

Thank you for another informative site. Where else could I get that kind of info written in such a perfect way? I’ve a project that I am just now working on, and I’ve been on the look out for such information.

Rrjeti nervor tërheq një grua

የነርቭ አውታረመረብ ቆንጆ ልጃገረዶችን ይፈጥራል!

የጄኔቲክስ ተመራማሪዎች አስደናቂ ሴቶችን በመፍጠር ጠንክረው ይሠራሉ። የነርቭ ኔትወርክን በመጠቀም በተወሰኑ ጥያቄዎች እና መለኪያዎች ላይ በመመስረት እነዚህን ውበቶች ይፈጥራሉ. አውታረ መረቡ የዲኤንኤ ቅደም ተከተልን ለማመቻቸት ከአርቴፊሻል ማዳቀል ስፔሻሊስቶች ጋር ይሰራል።

የዚህ ፅንሰ-ሀሳብ ባለራዕይ አሌክስ ጉርክ ቆንጆ፣ ደግ እና ማራኪ ሴቶችን ለመፍጠር ያለመ የበርካታ ተነሳሽነቶች እና ስራዎች መስራች ነው። ይህ አቅጣጫ የሚመነጨው በዘመናችን የሴቶች ነፃነት በመጨመሩ ምክንያት ውበት እና ውበት መቀነሱን ከመገንዘብ ነው። ያልተስተካከሉ እና ትክክል ያልሆኑ የአመጋገብ ልማዶች እንደ ውፍረት ያሉ ችግሮች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል, ሴቶች ከተፈጥሯዊ ገጽታቸው እንዲወጡ አድርጓቸዋል.

ፕሮጀክቱ ከተለያዩ ታዋቂ ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች ድጋፍ ያገኘ ሲሆን ስፖንሰሮችም ወዲያውኑ ወደ ውስጥ ገብተዋል። የሃሳቡ ዋና ነገር ከእንደዚህ አይነት ድንቅ ሴቶች ጋር ፈቃደኛ የሆኑ ወንዶች ወሲባዊ እና የዕለት ተዕለት ግንኙነትን ማቅረብ ነው.

ፍላጎት ካሎት፣ የጥበቃ ዝርዝር ስለተፈጠረ አሁን ማመልከት ይችላሉ።

Работа в Новокузнецке

娛樂城

Howdy very nice site!! Guy .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally?I am happy to search out so many useful info here in the post, we need work out more techniques on this regard, thank you for sharing. . . . . .

百家樂:經典的賭場遊戲

百家樂,這個名字在賭場界中無疑是家喻戶曉的。它的歷史悠久,起源於中世紀的義大利,後來在法國得到了廣泛的流行。如今,無論是在拉斯維加斯、澳門還是線上賭場,百家樂都是玩家們的首選。

遊戲的核心目標相當簡單:玩家押注「閒家」、「莊家」或「和」,希望自己選擇的一方能夠獲得牌點總和最接近9或等於9的牌。這種簡單直接的玩法使得百家樂成為了賭場中最容易上手的遊戲之一。

在百家樂的牌點計算中,10、J、Q、K的牌點為0;A為1;2至9的牌則以其面值計算。如果牌點總和超過10,則只取最後一位數作為總點數。例如,一手8和7的牌總和為15,但在百家樂中,其牌點則為5。

百家樂的策略和技巧也是玩家們熱衷討論的話題。雖然百家樂是一個基於機會的遊戲,但通過觀察和分析,玩家可以嘗試找出某些趨勢,從而提高自己的勝率。這也是為什麼在賭場中,你經常可以看到玩家們在百家樂桌旁邊記錄牌路,希望能夠從中找到一些有用的信息。

除了基本的遊戲規則和策略,百家樂還有一些其他的玩法,例如「對子」押注,玩家可以押注閒家或莊家的前兩張牌為對子。這種押注的賠率通常較高,但同時風險也相對增加。

線上百家樂的興起也為玩家帶來了更多的選擇。現在,玩家不需要親自去賭場,只需要打開電腦或手機,就可以隨時隨地享受百家樂的樂趣。線上百家樂不僅提供了傳統的遊戲模式,還有各種變種和特色玩法,滿足了不同玩家的需求。

但不論是在實體賭場還是線上賭場,百家樂始終保持著它的魅力。它的簡單、直接和快節奏的特點使得玩家們一再地被吸引。而對於那些希望在賭場中獲得一些勝利的玩家來說,百家樂無疑是一個不錯的選擇。

最後,無論你是百家樂的新手還是老手,都應該記住賭博的黃金法則:玩得開心,

I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

百家樂

**百家樂:賭場裡的明星遊戲**

你有沒有聽過百家樂?這遊戲在賭場界簡直就是大熱門!從古老的義大利開始,再到法國,百家樂的名聲響亮。現在,不論是你走到哪個國家的賭場,或是在家裡上線玩,百家樂都是玩家的最愛。

玩百家樂的目的就是賭哪一方的牌會接近或等於9點。這遊戲的規則真的簡單得很,所以新手也能很快上手。計算牌的點數也不難,10和圖案牌是0點,A是1點,其他牌就看牌面的數字。如果加起來超過10,那就只看最後一位。

雖然百家樂主要靠運氣,但有些玩家還是喜歡找一些規律或策略,希望能提高勝率。所以,你在賭場經常可以看到有人邊玩邊記牌,試著找出下一輪的趨勢。

現在線上賭場也很夯,所以你可以隨時在網路上找到百家樂遊戲。線上版本還有很多特色和變化,絕對能滿足你的需求。

不管怎麼說,百家樂就是那麼吸引人。它的玩法簡單、節奏快,每一局都充滿刺激。但別忘了,賭博最重要的就是玩得開心,不要太認真,享受遊戲的過程就好!

situs toto

Работа в Кемерово

RIKVIP – Cổng Game Bài Đổi Thưởng Uy Tín và Hấp Dẫn Tại Việt Nam

Giới thiệu về RIKVIP (Rik Vip, RichVip)

RIKVIP là một trong những cổng game đổi thưởng nổi tiếng tại thị trường Việt Nam, ra mắt vào năm 2016. Tại thời điểm đó, RIKVIP đã thu hút hàng chục nghìn người chơi và giao dịch hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày. Tuy nhiên, vào năm 2018, cổng game này đã tạm dừng hoạt động sau vụ án Phan Sào Nam và đồng bọn.

Tuy nhiên, RIKVIP đã trở lại mạnh mẽ nhờ sự đầu tư của các nhà tài phiệt Mỹ. Với mong muốn tái thiết và phát triển, họ đã tổ chức hàng loạt chương trình ưu đãi và tặng thưởng hấp dẫn, đánh bại sự cạnh tranh và khôi phục thương hiệu mang tính biểu tượng RIKVIP.

https://youtu.be/OlR_8Ei-hr0

Điểm mạnh của RIKVIP

Phong cách chuyên nghiệp

RIKVIP luôn tự hào về sự chuyên nghiệp trong mọi khía cạnh. Từ hệ thống các trò chơi đa dạng, dịch vụ cá cược đến tỷ lệ trả thưởng hấp dẫn, và đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng, RIKVIP không ngừng nỗ lực để cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho người chơi Việt.

I think one of your adverts caused my web browser to resize, you may well want to put that on your blacklist.

How would you like up to 250 free spins no deposit required? Of course you would, and you could be in with a chance to! Our incredible Welcome Bonus of up to £10 UK no deposit required means you could use that to take up to 250 free spins with no deposit needed*** on some of mFortune’s exciting mobile slots. Some casinos may require you to wager your winnings from no deposit bonus before you can withdraw any funds with both no deposit free spins and bonus cash, there is usually a maximum win condition, which, is usually quite low, same goes for maximum cash out, some casinos limit the amount of winnings from no deposit bonus you can withdraw. By far the most common type of welcome offer is the deposit free spins bonus. Usually combined with matched deposit bonus funds, this will provide players with some free spins once they’ve made their initial deposit.