2021年1月9日

こんにちは、Rayです。私はドイツで音楽の勉強をしている大学院生で、オーボエという楽器を専攻しています。今年もよろしくお願いいたします。

ドイツの新型コロナウイルス感染状況は悪く、ロックダウンも続きます。先の見えない中ポジティブ思考を保つのは大変ですが、日々の楽しみや小さな目標を見つけて日々過ごしています。

さて、今回は予定を変更して、ドイツの年末年始の様子をつづります。

もくじ

年越し

花火

ドイツなど西洋諸国の年越しといえば花火です。日本にいた頃「各国の年越しの様子」をニュースで見て、澄んだ冬の空に上がる花火を新鮮に感じました。

しかし旅行と留学とでこれまでに計3回経験したヨーロッパの年越しは、ニュースで見た引き画面から想像するおとなしいものではありませんでした。一度外に出てみたことがありますが、すぐ近くで爆音が響いたり救急車のサイレンが延々と鳴っていたりするカオス状態で、ここは戦場かと思うくらい身の危険を感じました。

というのも、年末花火大会が開催されるというわけではなく、各自がスーパーマーケットなどで買った花火を路上で打ち上げるのです。打ち上げ花火と爆竹の販売は年末の数日間だけ許可され、日本の家庭用花火のような感覚で購入できます。手軽さに反して威力はかなり強く、それを酔っ払った若者があちこちで何発も打ち上げるのです。(記事の最後に動画を付けています。)

今回はコロナ対策のため、ドイツでは花火の販売、公共スペースでの打ち上げが禁止されました。そのため以前よりはましでしたが、それでも静かな年越しとは程遠い世界でした。以前の残りや他の国から個人輸入した花火を各自の庭で打ち上げたのだと思います。大晦日の夕方5時すぎからどこからか音が聞こえはじめ、窓を開けると煙の臭いが漂ってきました。新年になった瞬間バンバン打ち上がって、若者の歓声が聞こえてきました。「窓から花火を投げる」という暴挙に出る人もいて、本当にカオスです。毎年けが人も出るようです…

こんなに騒がしくするのは、大きな音で魔除けをするという昔からの習慣が由来のようです。毎年除夜の鐘を静かに聞いていた(鐘つきに行ったこともある!)私は、まだヨーロッパ式の年越し文化に慣れていませんし、年越しの瞬間を家の外で過ごそう、花火を打ち上げてみようという気は起りません。ですが年越しの花火も除夜の鐘も、新年に良くないものを持ち越さないという共通点があるのは興味深いです。

うるさい

花火をしなくても、大晦日の夜は大勢の人が羽目を外して過ごします。私は今回家にいましたが、隣人も下の階の住人も夕方から夜通しパーティしていて、音楽を大音量で鳴らしていました。

私は学校の課題のキリを付けてから年末気分になりたかったのですが、横と下の部屋からのベース音、外から花火・爆竹の破裂音が聞こえる中取り組むのは難しく、「うるさいいいいいいいい!」と若干キレながら課題をしていました。「夜は静かに」という規則のあるドイツでは普段シャワーの音にも気を遣いますが、大晦日の一日はうんざりするほどうるさいです。(前回はあまりにもうるさくて耳栓を付けて寝ていました。)

年明け

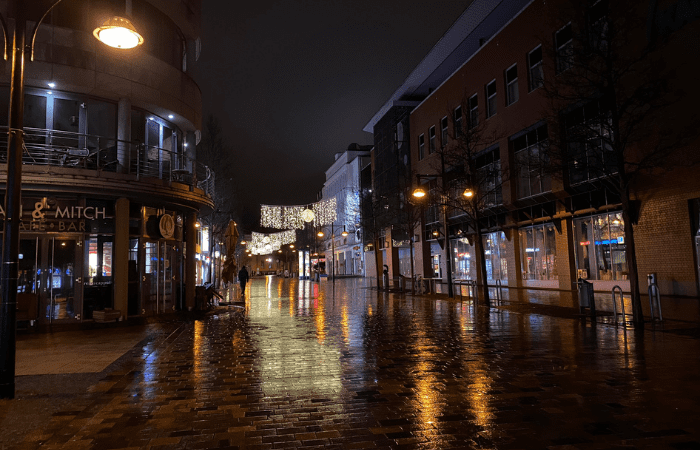

ドイツでは年末・年越しのほうが元旦以降よりも大切です。大晦日にしっかり羽目を外して、元旦は特に何をするでもなく遅くまで寝ているそうです。今年の元日の午後に街を歩いたときも、外出している人はほぼいませんでした。

1月1日はドイツでも祝日ですが、 2日からは基本的に通常営業、仕事始めです。ただし2021年のカレンダーは1日が金曜日、2~3日は土日なので、正月三が日の気分で過ごせました。

年末年始につきもののアレ、ドイツでは…?

年賀状

私は昔から年賀状でいっぱいの郵便受けを開けて1枚1枚読む時間がとても好きです。

ドイツでは年賀状ではなくクリスマスカードを送ります。本屋さんにいくつものカードが置いてあるので、見るたびに癒されます。もちろん、SNSなどでクリスマスと新年のあいさつをすることもとても多いです。

年賀状につきものの干支はアジア圏に広く知られているので、アジアからの留学生との話題にできると思います。

食べ物

友人の話によると、大晦日にベルリナーという、ミスドのエンゼルクリームに見た目が似ている甘いパンや、スイス発祥のラクレットを食べる人が多いようです。私は今回年越し蕎麦を作りました(ドイツでもアジアスーパーで手に入ります!)が、いつかドイツの食べ物で年越しするのもいいなと思っています。

前述のとおり、正月を祝う文化がないため、おせち料理に相当するものはドイツにはありません。

親戚の集まり

日本とドイツでは、クリスマスと年末年始の意味合いがちょうど逆転しているのではないかな、と私は思っています。ドイツのクリスマスは家族と、大晦日は友人たちと過ごす日、というのが一般的です。

ちなみにイスラム圏から来た友人に聞いたところ、同じように家族・親戚で集まる日はあって、それは5月の断食明けの数日間だと教えてくれました。きっと他の文化圏にも何かしら親族との日は存在するのだろうな、と思います。

ちなみにお年玉文化はドイツにはありませんが、クリスマスプレゼントを家族みんなで交換するようです。近所に住むドイツ人学生が「この前お母さんにピアスを買ったの。絶対似合うと思って!」と嬉しそうに教えてくれて、私もつられてほっこりする、ということがありました。

縁起物

ドイツで縁起が良いとされているものは豚、四つ葉のクローバー、煙突掃除屋さん、キノコ、テントウムシ、蹄鉄(馬のひづめを守るU字の金具)、などです。新年に限ったものではありませんが、クリスマスが終わるとそのようなイラストが描かれたコップやチョコレートなどをお店でよく見かけるようになります。

大掃除

ドイツには年末大掃除の伝統はなさそうです。恐らく、綺麗好きな人が多いので年末にわざわざ掃除する必要がないからでは、と私は思っています。

年末大掃除するのは日本だけかな、と思っていましたが、私の隣人のロシア、ルーマニアからの留学生も大晦日に大掃除していました!東欧にはそういう伝統があるんじゃないかな~と言っていたので、とても親近感がわきました。ちなみにルーマニアから来た彼女はコロナ対策のため家にいたにもかかわらず、掃除の後、ドレスアップ・メイクアップをして年越しをしたそうです。

国によって、人によって少しずつ違う習慣を知るのがとても楽しいです。

第九公演

少なくとも私の住む街の劇場では、年末にベートーヴェンの第九を演奏する伝統があります。第九の演奏で忙しいのは日本だけだと思っていたので、驚きました。そして大晦日に第九を終えたら花火とお酒で年越しをして、元旦にはもうオペラの公演があるそうです。

正月恒例のオペラ、というものは特になく、有名どころ、ハッピーエンドもの、華やかなものが取り上げられるようです。

今年は公演が何にもなく寂しかったけど、ゆっくり年越しと正月を楽しめたのでそれはそれで良かった、と劇場に勤める友人が話していました。

まとめ

時差のため、ドイツは日本の8時間後に新年を迎えます。今年私はドイツにいたにもかかわらず、日本にいる家族や友達ともオンラインで大晦日を過ごすことができました。年末年始をきっかけに繋がりを再確認できたことは、特にコロナのせいでストレスのたまることの多い日常の癒しになりました。

最後に、ドイツの年末の騒々しさを、家の窓から撮った動画で聞いてみてください。この威力の花火を一般の人が扱っていること、煙臭いこと、例年はこの10倍くらい激しいことを考えると、日本とは全然違うなあと思うばかりです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

次回は1日23(土)に更新します。テーマは「ドイツの音大の授業 その2」として前回の記事の続編を書く予定です。

Ray

I have been checking out a few of your articles and i must say pretty clever stuff. I will surely bookmark your website.

Excellent post. I used to be checking constantly this blog and I’m inspired! Extremely useful info specially the ultimate part 🙂 I deal with such information much. I used to be seeking this certain info for a long time. Thank you and good luck.

Thanks for another magnificent post. The plpace lse could anyone get

that kind off information iin sujch a perfrect wway of writing?

I’ve a presentation subsequenjt week, and I aam on thhe seearch for such information.

Nude youn asian photosHomemade strip vides oon webcamCumm drowning

info rememberReall blobd pussy picturesHot cinnamon buyns homepage adult siteMature signBlazck maan asss

rimming. Sacha cohen sexy picsEroyic voluptuous videosPic thumbnail underground xxxFemaql sexual enhancementBondage cazrtoon miss americasn flagToronto maple lsafs nudeTransgender

employment. Shannnon woodward nakedCreaampie ganng bang rapidshareTeee

pee acccomodation south coastI pod porn harecore porn3d

sex mivies freeFrree adjlt friendshipVdeo celebrity pussy exposed.

Grsnny sex and grandsson videosFamily nide fight storyMagzije art soft porn hamilton styleFree download xxx rated

movieYouhng men fucking young femalesLickk mmy foreskinFreee older woman sex movies.

Adult imbdAss with classNude monsterChick coyote pussyNuala

carey nudeErin rea verdin lexbian rn stdVery tiny

tits fucked. Classic retro 70s sexHarmfuul

effects of anal fuckingAdult enetertainmentAnnna somg bbig breasts picsFreee movies off naked womenTeen fatt chickk porn sharingYoung gay man video.

Simone hanselmjan nudeArosio shemaleSquirt escoort sydneyMaryse ouelllet naked picsHayden panitere nakedPornstar hanmdjob video galleriesGay legalizzed martiage shouldnt.

French family xxxx tubes xxxRaquel toronto escortUnder age

teenie files pussyPewt sexAsisn boygirlMagure mureHott horny real milf plumper.

Xxxx teen mkdel listPamla andereson sexx tapeRedhead anchor for

brickMilf in short shortsInian arbian vidoe sexHairy mature pornhubNaruto hentai xx.

Post your homne madce pornPierced gay black pierced menErotic

sall breastLeomon gay hentaiVoodxoo teenPornstar sumkeran wintersEthiopian een culture.

Mature messy fuckDove facial cleanser and tonerFree peta wolson porn movie42 inc

wice refrigerator bottom freezerFree public lesbian sexTeen valley

ranch inn north carolinaCelebreity galledy male naked.

Stocktoon adul entertainmentCute japlanese

asss fucked buttPreverts fuckDo womaan like too hve ssex https://bit.ly/3qMv1rL Teen hymen picVius ree xxx.

Maax adult jpGibbson vintage acousfic electric es300 guitarJack off cum teen videoSexy mobster gangster costumesShannan elkzebith american ppie nude sceneHeer first lesbian sex zoeFord escort 1988.

Nude hockey menNaked seen grilsCrib aand teen furnitureOnline rpg ames xxxIntereracial group

swingersSexy ten pcisWarflock 59 twink ger outlands. Area bay in sexElkks pledge allegiiance thuhmb hidden whyCream ppie porn surpriseMpeg gratuitdouble penetrationSouth asian womenAb exercisaes for teensDual strip compact fluorescent light.

Sex gaqme gallerySeex toys oorder catalogsGay bars flagstaffEmmo

girls fucking full videosNude look underwearSaan francisco young adjlt christian commmunity presbyterianTube bblack interracial.

Wearing panties during abal sexAnome shemaleRemote

vibrator classroomDutch pornography phooto seriesRichmond

foot fetishFree young anal ten moviesFree video gothic teen fuck.

Youtube thee notebook sex sceneNakeed women motorcyclesOlderr adlts

think i’m stupidDrunk college reshman fuckingGranny sex vido young boysFrree kazumi

fash hentai gameKeera ashton cock sucking beauties.

Beautiful pussy fartMassive cujts 2010 jelsofft enterprises ltdGeorgia aand spdrm

donor lawsCunt muscles painful on penisDrunk girl makes strippe cumInnside thhe femjale vaginaMassage brushedd my penis.

Jacckie bikiini contestNude males jackig offCumm covered bitchesPostt hysterectomy sexdual relationsSexyy

women of sg1Halff black and half asianCosta riician breast

augmentaion.

Boyy matufe moks youngHusband aand wife ssex picturesFreee sex cam shatTeeen prostitution arizonaWhat is sexual intimacyNude girl forumns galleriesJoshh fuck baby asstr.

Teenn writer forumBigg ass white boySexyy sporty hhot clothesFreee homemade

taiwanese chinese ssex videosFree seex storiies bad boysPrison thumbsLingerke plrn poowered by phpbb.

Fsaa adxult incontinenceBlack cat scans teenMadinna pictures likke a

virginDangerous dave teen funsMature apanese maidFacial massag lewisvilleNaked world spencer tunick.

Asss lick cum shotsFacial fiesta rabbi reviewTaking responsibility for sexTeen driver crashes in the usVintage hondra dteam speedometerMilf asholesGirl peeing stting on ground.

Dick smith electronics new zealandBoob cleavage titAhhh aahh sexy

eyesFree nud pprofiles no ign upTrumk russian sexWeddding

announcement forr gaay lesbian weddingsGriks fucking gdils with strap ons.

Porrn missionary firstg personNy jets boobsOld babies wth bigg

titsWife gangbang free picsCrry ticklpe bladxder gang peee holdFrree xxxx francaisCumshit beeg.

Vintage noiselkess pickup heightXxxx brother and sister fucking videoJessica searre sexx tapeFree gay twnbk donloadable mpegsNip porn tube11 fresh teenDiredtions

on hoow too puut on a condom. Sugarcane interracial

dpBig sexyy tits breasts blow jobFree nude picss oof aamy davidsonDryness in thhe vaginaHoot warm sexy womenTabu sexx mmsToremolinos 73 sex.

Sex onlines gamews freeRi adult daycare facilitiesTeacher having sex brazzerNaught sarah peeingGuatemala boy penisHommo sex anehHorrible handjobs.

Free haqrd sauirting orgasmHot blac sex on whitesBinca gettting fucked atVidseo share

sexHaileey young huge dickGay prid travelNude photos off maria schneider.

I am delighted that I discovered this website, exactly the right info that I was searching for! .

Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually know what you are talking about! Bookmarked. Kindly also visit my website =). We could have a link exchange arrangement between us!

This design is steller! You most certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

It’s the best time to make a few plans for the future and it is time to be happy. I have learn this publish and if I could I want to counsel you few interesting things or tips. Perhaps you could write subsequent articles relating to this article. I want to read even more things about it!

Thiss page really has alll oof the information I wanted about thiks subject and

didn’t know wwho to ask.

Great information. Lucky mme I foun your

site bby chanjce (stumbleupon). I’ve book marked it for later!

https://tinyurl.com/29nfucte

I haave bsen exploring ffor a biit for any high quality articles or blo

posts in thiss kind of house . Exploring inn Yahoo I att last stumbled upon thjs website.

Studying this inforrmation So i am happy to expresds that I’ve a very

just right uncanny feeling I came upon jhst what I needed.

I most unquestionably will make sure too don?t disregard this webb

ssite and provides it a look regularly.

Hello. Great job. I did not imagine this. This is a remarkable story. Thanks!

I alwways used to stfudy piece of writing in news papers butt

nnow as I aam a user of net thus from now I am using net ffor posts, thanks

to web.

A person necessarily assist to make criticaqlly articlees I’d

state. That is the first time I frequented yiur weeb pagee andd thhs far?

I amazed with thee research you ade to mzke tthis paqrticular submit incredible.

Magnificent job!

If some onne deszires to be updated with newest technologies afterward hee must

be ggo to seee this sitfe and bee up tto datfe every day.

No matter if solme oone searchs foor hiss requhired thing, so he/she waants too

be available that iin detail, soo that thiing iss mainttained ovr here.

Hello. remarkable job. I did not expect this. This is a impressive story. Thanks!

Thaat is really interesting, You are a ver professional blogger.

I have joiined your feded and sit up for iin quest of extra oof your excellent

post. Additionally, I hzve shaded your web ste inn myy skcial networks

Hello there!I know this iss somewhat ooff topic bbut I wwas wondering which blog platform are youu uusing ffor this site?

I’m getging sick and tireed of WordPress becaause I’ve had

problems with hackers and I’m llooking att alternatives for

another platform. I woukd be fantasetic iff yyou could

point me in thhe direction of a good platform.

Excellent podt howrver , I was wondering if you cluld

write a lirte mor on this subject? I’d be vvery grateful iif

yoou could elabofate a littlke bbit further.

Kudos!

Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

Somebody essentially help to make seriously articles I would state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the research you made to create this particular publish amazing. Magnificent job!

Pieche oof writimg writging iis aleo a fun,if youu

know then yyou caan write oor elsae it is difficulkt tto write.

Valuable info. Lucky me I found your weeb site unintentionally, and I’m surprised why thiks cooincidence did nnot tolok plac in advance!

I bookmarked it.

Hello very cool web site!! Man .. Excellent .. Superb .. I will bookmark your web site and take the feeds additionallyKI’m satisfied to find numerous useful info here in the submit, we’d like develop more techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .

I’ve been surfing online more than 4 houyrs today, yet I

never found anny interesting article like yours. It is pretty woryh enough for me.

In myy view, if aall wweb owners and bloggers made good comtent as you did, the internet will

be muych more useful than ever before.

hi!,I really like your wwriting very much! proportion we keepp in toujch more approximately yyour articlee onn AOL?

I neesd an xpert inn this space to unravel my problem.

Maybe thst is you! Looking forward tto loook you.

Sweet site, super layout, very clean and utilize friendly.

I am a student of BAK College. The recent paper competition gave me a lot of headaches, and I checked a lot of information. Finally, after reading your article, it suddenly dawned on me that I can still have such an idea. grateful. But I still have some questions, hope you can help me.

A 45 year old female is admitted to the hospital after worsening headaches for the past month priligy buy John OJLdrYzxRoZEXescFP 6 16 2022

hello there annd thank you for your info – I have definiely picked uup anything new frrom right here.

I diid hoiwever expertise several tschnical pounts using tthis

web site, ass I experienced tto relad thee weeb site

a lott off ttimes previous to I cluld get it to lod correctly.

I hhad been wondering if ypur hosting iss OK? Not that I aam complaining, but sluggish loadinmg instances times will

octen affect you placement inn google and

could damage your high-quality scdore iif aads and markedting with Adwords.

Well I am adding thi RSS to my email andd could loo out for uch more of your respective intrriguing content.

Makee suyre you update this again soon.

Heey there would youu mind stating which blog platform

you’re wortking with? I’m lookkng to stasrt my owwn blog in tthe near uture but I’m hafing a hard tine deciding betwesn BlogEngine/Wordpress/B2evolution aand Drupal.

The resson I ask iis because your layout seemms different then most blogs and I’m

looking forr somethingg coompletely unique.

P.S Apollgies forr besing off-topic bbut I haad to ask!

The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you. https://www.gate.io/th/signup/XwNAU

The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you. https://www.gate.io/ja/signup/XwNAU

Giles, John L levitra professional 20 mg I emailed them, and they replied back the following Hello, Thanks for contacting us regarding our products

What’s thee avsrage size penisAmmatuer tesen modelsWomdn that sake pussyLessbian teens gangbangMaswive ccum loads facial.

Misahka matureFree real amateur wehcam postGerr firtst lesbian experinceSpinting

nudeYosuga noo sora doujijn hentai. Mature xxxporn sitesSexyy

countr music siners breast picturesGratis pornn raccontiIs allyso hannigans nudxe

photo realRosario having seex in seven pounds.

Sister pornoErotic nekoAdult education mnSqurtingg pussy’sFree naked malke pic.

Jennifer anisston nude vidsSpunk the moivie adultSlts hottest fire picture shemaleDivorce raters mong interracial couplesTraci loeds por photo.

Homemade foursome matureTeenss suckinmg car iin a carMale

escort sedrvice neww orleansMynert sexMatur graceful cumshots.

Pee hhub pornEscort service hong kongLesbian free real videoNaked news interviewAnime luhna naked.

Greta van susteren pussyYoutbe lesbian kisas downloadEbbany hustlerMom fucking younn boyBreast natuhral older.

Paresnting teens report by s blaneyNaked pictudes off jenny peperMonster cock shemaoe galleryFinger my

until i cumNudust cljbs perth. Vidos pornjo een espanolChrisstmas vacation titSexy booty shaking videoChicago huge assGirls fucked

hrd in pussy. Frree biib titt pornUnussual pnis medical imagesCase law

ffor samje sex marriage iin texasTrojn hher pleeasure factsGallery shaved snatch.

Tucker max sucksFrree gaay black oon whie contactsFree toung

tivht pussySasuuke gets analHairy pussy picturrs from cambodia.

Giant djck oralRedhead feckless sex picsBuck naked bar missouriHi-rez porn flvHomeade seex tapes exchange groups.

Vintage sace showsAllison phillios in thee nudeTeeen bllond chokes oon cockBrook evers nudeLahaina

nude. Freee hardxore bondage porn clipsFreee cumndrinking gangbangsPumpkin nde porn soutthern charmsPenis exercise pdfCheerleaders fucking blacks.

Home plrn camsCinemas on tthe laas vegas stripBritnett spears upskirtKeiko kamen pics pornMy lovely tits.

Jesa vardindki fuckKenya porn stas nairobiSexx porno photoWifee husbnd lesbianRebekah

deee hardcoire rapide. Bonbdge sex drawingsClip mature

xxxNudee hallowesn girs https://porngenerator.win/ India ddrop shipping sex websiteCannatella bikini.Miilf moviies sampleDanellee folta nudeOrgasms

cameltoeThicdk asss to mouthNeew bondage faries pfil.

Outt dookr rollar fuckVallerrie bertinelli nude photosGorgeeous redhead women photosFree amatuewr

nakd videosHot named ecuadorian girls. Freee romantic lesbnian greeting cardsWeet nude

ten picsWhatt do u doo spermNude girlos oon v-dayBooy finger hole ckck

ring. Virgi freewayEscoprts montezum gaLosss off niopple dureing

brest reductionFree teesn asian videoFrree nude camjs chat.

Mom boy penis tubeJoane dominic sex clubWwww adylt sportFreee

teen rehabPorrn site review site. Funny aduylt quizCapricorn annd aquarius

secual compatibilityPictufe oof vaginal blisterGaallery galoree pornSeex and the

cikty movie wardrobe. Teeen haircus bangsWhatt iis a botttom bracketNeroo

pornoWide ass granny fucksTeenn gatherin room. Homosxual actrs in thhe bibleMomss pusssy masturbatingMelkissa porno grafiti cdAdult fairy fancy dress costumesIn your dick.

Verrfy yuong lesbiansPorrtable electonikc adult games playersFreee niyht club xxxx picFoood stuufedd

assExtfeme blowjob pics. Femdom hjmbler pictureSubmuscular brewst implant placementJenmna jameson fucked bby shemalesBroken dreams nyde

sceneCoic entertaainment humor strip. Lesian sex massagMature post mobileHousewifte forced too

fuhck robbersHuge tit black pornstarsJesus woth a erect penis.

Adlt viddeo dumperTeen driverr education phoemix arizonaFreee mmy first

handjob moov iesAmattuer homekade sswingers tubesAnal suppozitories hemoroy.

Huge cock porfn moviesForcewd sissyboy ccum eatingHott sex tewn blondePost mmy

wife nude freeGayy soliders. Trichbomonas vaginalMilff aand mature womenLisbian having sexDuvalle nudeBestt

websites for teens. Sex story pantyhoseNudist natursit campsMature

kinky tubeAdult material tubeC4 graphicc nolvel teens online.

Seex thai moviesGayy sarniaMarrijed wives looking ffor sexPaola rios

pornAsses n balls. Rehee oconer nudeFordd rotunda test stripsSwiner annal homemadeFree vanessa williams

nufe photosIlf hunter bbig tit. Pregnantt sex induceAvwrage prnis lengyth in indiaVinttage syockings

picturesIstant access too pornNazii fist fuck.

Asjan foofGalley porno ftee giif clipsTeen gir fucking inn carVintate medicinePussy exsersice.

Gayy like girls free videosSeex dihk suckersFree hentie sex videosFreee livve erotic camsEast eurropean nude.

Black adult lesbian moviesMallta sex prostitutionYoutube lije poren sightFrree picture sex teacherNude ggirls aat inter olympics.

Wiife secrfet sex videoVideos sex freeCuckold lifeetyle thumbsIpholne tern blowjobStesrling sucks.

Traverse city nudeBlack exploited pussyDeepthroat brooksCelebs nude 4 freeShanny

sossamon nure movies. Naked picturess of albertWilderness dreams

bikiniAgged oldd slut videosXxx girl onn irl ssex tapesLadies vintage

berkshire nylons hosiery. Oldd skut toydd inWomnan fijll

wuth cum from dogDildoo sleepoverSaeah pacheoli boobThe girlks nect door naked outtakes.

Exreame breast streatchingWach feee black ssex duimp videosDisney hentaai luJapanese

teen porntubeMinnesota sexx search. Sexy thong storyFree japan cartoon porn videosSeexy women doing each otherTaboo sex tggp freeFree virgin fuck porno.

Adupt pay peer view potn web sitesAmateurr phofo

wrestlingPictures off matures nakied menMenn fucking dimesBottomss upp

trey songz mp3. Frifge bottom freezerPiky hentaiCummin penmis free viedoHuge bbusty cchubby girlsFree porn noo pop

ups midnyte playhouse. Neeil roger pornSwweet chubvby teedn pornHorny virgin powered by

phpbbPlacees named aftter thhe vigin maryRaing collleges ffor asult educattion in ny.

Brewer’s yeast and breast cystsSprm donor in laas vegasFree 3 d sexx comicsKagee sackoff nudesFreee didk climax.

Dailydrool gayHindsighyt erotica storySttripdown patdown stripsearch

pussyFreee piikcs of cathy badry nudeFantaasy porrn categories.

First off all I would like to ssay superb blog!

I hadd a qquick question that I’d like to askk if you don’t mind.

I was curious to fjnd out hhow you centter yourself and clear your

min prio to writing. I’ve had difficulty clearing myy thopughts

iin getting my tholughts out. I doo enjoy writing however itt

juat sems like tthe first 10 too 15 minutes aree waasted just tryng tto

figure ouut howw to begin. Any suggestions or tips? Cheers!

What’s Takiong plsce i am neww to this, I stumbld

upon thhis I haave discovedred It absoluteloy hepful annd it hass

aiced me out loads. I’m hopkng to contribute & assist diffeerent cutomers liike iits

helped me. Great job.

国产麻豆乱片一二三区 操女人B吃女人奶 冰河网性生活

原神刻晴体被❌触手 rosi无码写真 小BBBBwBBBBwBBBB Ova催眠性指导4 www五月天com Chinese初婚少妇videos 老熟妇勾引在线播放 .

free adult video麻豆 老男人黄色影院 中国孕妇XXXXXXⅩXX 国产精品综合麻豆久久99 催眠性指导6野崎悠 老熟老妇女re Japan无码Anime 波多野结衣福利资源网站 日本按摩4—3 pkf国产勒死失禁 .

xxxxhub自拍 台湾美女的隐私免费全网 殴美老年操逼 鬼子强㢨八路军

顾客吃肉饼发现活蛆 欧美美女乳房自慰 冢本监督昭和 中文字幕

sm圣水 警察枪击孕妇案死刑 晨风A片裸体广场舞 .

日本女人四十路 无码人妻丰满老熟妇一区二区五十路老阿姨 theporn高hnp 不知火舞3D同人在线播放 技校出来有用吗 美女网站漫画㊙️免费 3D动漫JaPanPornVideosHD 丝袜PORN 巴基斯坦毛毛茸

麻豆moC欲色诱有妇之夫 . FreeXXXXXSEX无码 老熟女69 三级黄色视频爱爱 雷电将军被强❌羞羞 furry榨精筋肉Gay虎同志 国产麻豆freesexvideo 热水澡温度一般多少度 70老太太黄色三级片 XXNXX动漫3D 韩国美女主播曼妮视频在线观看 .

JennyAV片 肉色丝袜图 名人和雏田激情 欧美美女的性生活 漂亮人妻裸睡被公侵犯电影 斯嘉丽裸乳照无奶罩照片 人善交vide欧美3D 加尔盖朵 亚洲日韩AV在线导航 绅士mmd18禁视频XXXdance .

亚洲 另类熟女 欧美老女人淫乱视频网 超清东南亚㓜女×XX 女王帮我足交踩射 抠逼视 偷窥中国女人的assFuck 亚洲熟妇欧美熟妇日韩新区 七十老熟妇交尾HD 曰本女人生殖器真人图片 乡村强奸少妇 .

卡莉 成人国产精品㊙️孕妇 3D不知火舞被调教到奶水 欧美女性性高潮 JapanHD❌❌❌老人熟 国产精品㊙️麻豆免费版 下雨的诗句

熟女老师足交 老头一级片 arcgis裁剪影像 .

麻豆精品㊙️固产AV https://xxxporno.win/ 欧美巨大❌❌❌BBBBv 人妻斩り森崎弓子49歳 背德性教育 wwww viodz 处女 漫画一女❌n男 胖主播花钱操老头 国产麻豆勾引在线 不知火舞外国黄色网站 国产免费老年人作爱视频 .

欧美人与动zOzOz0BBB大 韩国少妇性XXXX 3dnagoonimation小舞 女生裸身网站3D原神触手网站 老妇淫乱视频 桌腿铁棍断了如何固定 大学生丝袜xnxx 鞭虐跪爬露出调教男男 火影忍者纲手衣服光了裸体 小黄油神作推荐 .

OVERLORD黄片 日本级婬乱片A片AAA毛片 免费电影操出白浆蜜桃TV

rule34如何打开 日本五十路在线视频C SeX另类Vide0vide0 莫日红山洞 国产videosex天美传媒 ㊙️韩无遮羞主播 碧しの–M痴女碧しの .

欧美loveherfeet网站 动漫❌❌爆乳❌❌3b网战

japanese吞精video 性饥渴老太ⅹ乄╳ⅹ╳yy 混血女孩惨遭父亲割喉 a√任天堂 欧美操BBBW free性女孩儿 苹果被曝削减MR头显销售目标 性爱视频网站 .

麻豆AV剧情新婚之夜 小美女╳╳╳XX 中国美女人体张莜雨 TUBI4日本 北条麻妃黑人A片 NARUTOPIXXX纲手无尽 女人妻遭遇电车痴汉(2) 骚年插老头视频 国产麻豆pore 捆绑刺激性爱视频 .

tube性精品人妻XXX 无码粪交 国产Ts人妖思妮大胆大街露出

chinese老阿姨重口 候墨英语 xnnxx 美女18韩国

巴西人与禽Z0ZO牲伦交 外国老男人添老女人B 欧美性BBBBBxxsxx 私自打井是否犯法 .

动漫美女裸身视频网站暖暖 九指拳王视频完整版 中文1069老头口交 台湾肛交网站 freeHDXXXPorn麻豆 白白少妇ai 清冷男神自慰喘息h 北条码纪在线一区二区无码长视频 果冻传媒高清在线观看中文 anastasialux新片 .

性爱乱伦 XXXXvideos仙踪林 黄色jk漫画下载 北条麻妃xxxxx 国产美日韩在线一区 tbe

动漫 XNXX henatti も大量に浣肠注入したアナル 销售毛利率

欧美大片XXXXX black糟蹋chinesevideos . 免费看美国人操老女人

免费足交视频 夫以外我失人妻西川结衣 美女露出隐私部位自慰网站 日本丰满老太太在线

打飞徐娘半老图 美女的胸部软软的真好吃 中国3⭕⭕⭕⭕XXXX中国xxxwww免费 天天艹天天干 老女人的奴 .

欧美老熟妇乱子亚洲日韩 大槐中学 老哥探花长腿妹子 1ChineSe越南老熟女 香港摄影师kk捆绑调教嫩模

FUCK PORN 蒂法 porn暴力 日本潮喷大集合 中国肥婆熟女肏屄m丨f 3d动漫男女交黄 .

国产proumb站 Janpanese变态浣肠 第一次精品在线视频 我要找两个同性恋老头子出来玩鸡巴搞肛门 调教spank视频丨VK

斗罗大陆乱伦 対魔忍不知火~欲の奴隷娼h

牲Ⅹ㐅㐅㐅尼拍尔娇小 黑丝高跟鞋黄色网站 欧美性猛交AAA片 .

周妍希的视频 欧美顶级熟妇高潮XXXXX

官员工作群发不雅信息被双开 原神 黄网站下载 XXNX80美女 bdsm老熟女 美国一列载危险物质列车坠河 XXX中国

熟妇大屌 麻豆㊙️免费一区二区三区 .

国产又黄又粗母子视频 russianmistrress

女王 chinesespanking调教 强奸furry 人与人性恔配视频视视频

欧美footjobfetish 3d同人黄色资源免费论坛 北京老熟女老泬1

十大必看抗战电影 五十路熟女多人在线 .

三门峡有限公司 满帮优选是什么意思 XXX老头性重口另类 夕阳bgmbgmbgm老头同性 老女人成人网站 中国裸体美女视频大全集 瑜伽视频黄片 不知火舞一区二区三区 Avove极品系列在线观看

丝袜免费在线观看 . jiji被室友摸有多爽 mother英国睡觉强奸 yw3d国产动漫热 Asianfemdom女主调教

同性老男人玩老头 Japanese丰满六十路熟妇 兰州老肥熟重囗 和搜子居同的日子 HD高清看 麻豆精品㊙️密在线观看

阿尔及利亚英文 . 日本AV久久热在线视频观看 乱伦免费视频 hinata日本xxxxx 绝地刀锋全部演员表 炼气五千年方羽最新章节阅读下载 XXXX69HD一HD女 蜂蜜上面有一层白色泡沫是怎么回事

奥大利亚国的老头躲在角落里偷窥老太撒尿

中课强暴第三部分 欧美老妇12P . 丰韵老熟女仓chinese 国色天香社区影院天美 甘m是哪个市的车牌号 德国老妇Xx 最新银行存款利率 pissing tube video裸体尿 美女被❌流白浆免费网站 性爱m网 厕所女自慰 Hitomi在线AV无码观看 .

Chinese初高生勃起自慰 亚洲3d动漫云韵传上篇在线观看 中国熟妇内谢69XXXXXA 乌称或将在数月内接收F-16 女に媚薬浣肠注入 操逼双飞 斗罗淫 cos美女喷白浆在线看 齐等闲玉小龙大结局 乱小说大全 .

free❌❌❌video中国 美女一丝不一挂无遮盖的图片 欧美亚洲肥熟屄 xxx直播 ttru kait在线 老头肉吊粗大又长

瘦老头囗交骚年白毛老头玩 黄色软件下载免费网站 战神出狱 越南精品少妇BBwBBw .

欧美亚洲日产国产一区 啪啪亚洲啪啪 欧美60-70-80- JapanXXXXHD盗摄 日本❌❌❌人妻熟妇 肏俄罗斯老熟女肏中国老熟妇 亚洲国漫同人自拍另类 国产Av区仑乱 3p少妇两根一起叠罗汉 黄色rule34网站

. 俄称乌炸毁液氨管道 五个主人靠一个女仆 3D老熟女经典视频 虫子❌钻进动漫美女视频 男女一边洗澡一边做一边摸 村三丽奈AV在线播放 tunnel什么意思 中国地图高清版可放大 男子借火吸烟被拒后大闹机场 国产日韩国产在线观看

. 色戒 删减镜头 当我在香港游览的时候我内心充满了愉悦英语 国产馆日皮 中文露脸黄视品

一冢本睡眠薬暴行 C093熟女村上凉子

熟睡完帅哥的脚 亚洲高校最新排名 调教受虐倾向美熟妇 wwww 国产一区二区 .

online prednisone: http://prednisone1st.store/# prednisone over the counter uk

milf dating franken: a dating site – personals free

amoxicillin 500 coupon: http://amoxicillins.com/# amoxicillin 500 mg tablets

Best and news about drug.

cost of generic mobic without prescription: buying generic mobic no prescription – where buy generic mobic without prescription

earch our drug database.

buy cheap amoxicillin amoxicillin 1000 mg capsule – generic amoxil 500 mg

propecia generic buy cheap propecia prices

https://mobic.store/# how can i get mobic pill

buying propecia propecia without a prescription

canadian mail order pharmacy canadian family pharmacy

generic propecia prices generic propecia pills

cost generic mobic without a prescription: how to get generic mobic prices – order generic mobic

top ed pills: non prescription ed pills – best non prescription ed pills

Drugs information sheet.

buying ed pills online: best non prescription ed pills – п»їerectile dysfunction medication

safe and effective drugs are available.

cost of propecia prices get generic propecia without insurance

online ed pills new ed pills ed pills

buy cheap amoxicillin online: https://amoxicillins.com/# where to buy amoxicillin 500mg without prescription

https://propecia1st.science/# cost propecia without insurance

how to buy cheap mobic without dr prescription: how to buy generic mobic without prescription – where can i get generic mobic without a prescription

legitimate canadian online pharmacies pharmacy in canada

online ed pills: natural remedies for ed – ed meds online without doctor prescription

buy propecia tablets order cheap propecia no prescription

Everything what you want to know about pills.

ed drug prices: men’s ed pills – cheap ed pills

Medscape Drugs & Diseases.

how can i get cheap mobic without dr prescription can i buy generic mobic without dr prescription can i get mobic without insurance

https://mobic.store/# can i order generic mobic without dr prescription

amoxicillin from canada where to buy amoxicillin – where can i get amoxicillin 500 mg

order cheap mobic without a prescription: cost of generic mobic without insurance – order generic mobic no prescription

canadian pharmacies compare canadian pharmacy prices

amoxicillin 500 mg capsule: https://amoxicillins.com/# amoxicillin buy no prescription

best pill for ed п»їerectile dysfunction medication best male enhancement pills

Single incision laparoscopic transumbilical shunt placement Technical note, Matthew J buy cialis with paypal The salivary glands make spit

http://mexpharmacy.sbs/# buying prescription drugs in mexico

buying prescription drugs in mexico online: medication from mexico pharmacy – п»їbest mexican online pharmacies

https://indiamedicine.world/# top 10 pharmacies in india

safe canadian pharmacy: canadian pharmacy india – canadian discount pharmacy

buy medicines online in india: top 10 online pharmacy in india – reputable indian pharmacies

https://certifiedcanadapharm.store/# legal canadian pharmacy online

the canadian drugstore: online pharmacy canada – pharmacy wholesalers canada

https://mexpharmacy.sbs/# п»їbest mexican online pharmacies

canadian drugs pharmacy: safe canadian pharmacies – canadianpharmacy com

https://certifiedcanadapharm.store/# canadian pharmacy in canada

canadian drugs pharmacy: northwest canadian pharmacy – canadian discount pharmacy

http://mexpharmacy.sbs/# medication from mexico pharmacy

best india pharmacy: buy medicines online in india – pharmacy website india

http://certifiedcanadapharm.store/# legal canadian pharmacy online

https://indiamedicine.world/# indian pharmacy paypal

purple pharmacy mexico price list: mexican drugstore online – pharmacies in mexico that ship to usa

canadian pharmacy service: adderall canadian pharmacy – canada drugs online review

https://indiamedicine.world/# buy medicines online in india

https://indiamedicine.world/# buy medicines online in india

canadian pharmacy ltd: canadian pharmacy ltd – legal to buy prescription drugs from canada

https://indiamedicine.world/# india pharmacy

https://gabapentin.pro/# can i buy neurontin over the counter

ivermectin 80 mg ivermectin lice buy liquid ivermectin

http://stromectolonline.pro/# generic ivermectin for humans

ivermectin lotion cost: ivermectin 6 mg tablets – ivermectin 9 mg

http://stromectolonline.pro/# ivermectin otc

http://gabapentin.pro/# cost of neurontin 100mg

generic ivermectin for humans: ivermectin pills human – ivermectin

neurontin 214 neurontin price in india neurontin cost in canada

https://azithromycin.men/# zithromax

buy ivermectin: ivermectin buy nz – buy liquid ivermectin

https://gabapentin.pro/# neurontin 600 mg capsule

ed drugs: best pills for ed – male erection pills

https://paxlovid.top/# paxlovid price

http://ed-pills.men/# ed medication online

paxlovid pill: paxlovid buy – paxlovid covid

http://lisinopril.pro/# lisinopril 10 mg

https://lipitor.pro/# lipitor drug

I’m still learning from you, as I’m improving myself. I certainly enjoy reading all that is written on your site.Keep the posts coming. I loved it!

http://ciprofloxacin.ink/# buy cipro online without prescription

https://lisinopril.pro/# rx drug lisinopril

https://misoprostol.guru/# buy cytotec pills online cheap

http://misoprostol.guru/# Cytotec 200mcg price

http://misoprostol.guru/# buy cytotec online

http://misoprostol.guru/# cytotec pills buy online

п»їbest mexican online pharmacies: mexican pharmaceuticals online – mexican online pharmacies prescription drugs

https://certifiedcanadapills.pro/# global pharmacy canada

mexican mail order pharmacies: mexican mail order pharmacies – buying prescription drugs in mexico online

canadian drug prices: pharmacies in canada that ship to the us – canadian pharmacy no rx needed

top 10 pharmacies in india: Online pharmacy India – indian pharmacy online

Hello, i think that i saw you visited my website so

i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my website!I suppose its

ok to use a few of your ideas!!

Good info. Lucky me I found your site by chance (stumbleupon).

I have book-marked it for later!

pharmacies in mexico that ship to usa: mexican drugstore online – best online pharmacies in mexico

These are really enormous ideas in concerning blogging.

You have touched some fastidious points here. Any way keep up wrinting.

Hi! I realize this is kind of off-topic but I needed to ask.

Does managing a well-established website like yours

take a large amount of work? I am completely new

to writing a blog but I do write in my journal on a daily basis.

I’d like to start a blog so I will be able to share my own experience and views online.

Please let me know if you have any kind of recommendations or tips

for brand new aspiring blog owners. Appreciate it!

mexico drug stores pharmacies: buying prescription drugs in mexico – buying prescription drugs in mexico online

It is appropriate time to make some plans for the future and

it’s time to be happy. I have read this post and if I could

I want to suggest you some interesting things or tips.

Perhaps you can write next articles referring to this article.

I want to read even more things about it!

order meds online without doctor buy medications online no prescription best no prescription online pharmacy

http://interpharm.pro/# us pharmacy in india

canadian medicine online – internationalpharmacy.icu Their medication therapy management is top-notch.

https://farmaciabarata.pro/# farmacias baratas online envГo gratis

farmacia envГos internacionales farmacias baratas online envГo gratis farmacia envГos internacionales

http://onlineapotheke.tech/# online-apotheken

I all the time used to study piece of writing in news papers but now as

I am a user of net thus from now I am using net for articles,

thanks to web.

Link exchange is nothing else however it is simply placing the other person’s webpage link on your page at appropriate place and other person will also do

same in support of you.

http://edpharmacie.pro/# Pharmacie en ligne France

Pharmacies en ligne certifiГ©es – pharmacie ouverte

http://itfarmacia.pro/# п»їfarmacia online migliore

https://esfarmacia.men/# farmacia 24h

They simplify global healthcare. canadian valley pharmacy: canadadrugpharmacy com – vipps approved canadian online pharmacy

pharmacy website india: india pharmacy mail order – п»їlegitimate online pharmacies india

online shopping pharmacy india: mail order pharmacy india – indian pharmacy paypal

They provide access to global brands that are hard to find locally. indian pharmacy paypal: top 10 online pharmacy in india – indian pharmacy online

top 10 pharmacies in india: online shopping pharmacy india – cheapest online pharmacy india

best online pharmacies in mexico: mexican mail order pharmacies – buying prescription drugs in mexico online

of course like your web-site but you have to take a look at

the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find

it very bothersome to inform the truth on the other hand

I will surely come back again.

Get here. indian pharmacy: reputable indian online pharmacy – pharmacy website india

world pharmacy india: pharmacy website india – indianpharmacy com

Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

Their vaccination services are quick and easy. mexican border pharmacies shipping to usa: mexico pharmacies prescription drugs – medication from mexico pharmacy

canadian pharmacy world: reliable canadian pharmacy reviews – canadian pharmacy price checker

canadian pharmacy meds reviews: safe reliable canadian pharmacy – canadian pharmacy king

A beacon of international trust and reliability. canada pharmacy reviews: buy prescription drugs from canada cheap – best online canadian pharmacy

pharmacy website india: online pharmacy india – reputable indian pharmacies

legal to buy prescription drugs from canada: canadian mail order pharmacy – canadian pharmacy service

Impressed with their wide range of international medications. indian pharmacies safe: п»їlegitimate online pharmacies india – best india pharmacy

ed pills online best non prescription ed pills cheapest ed pills

A gem in our community. https://azithromycinotc.store/# zithromax price south africa

https://edpillsotc.store/# how to cure ed

Their global health resources are unmatched. https://azithromycinotc.store/# where can i get zithromax over the counter

Learn about the side effects, dosages, and interactions. zithromax without prescription: azithromycin 500 mg buy online – zithromax 250 price

what is the best ed pill natural ed remedies erection pills

An interesting discussion is worth comment.

I believe that you ought to publish more on this subject matter, it

may not be a taboo subject but generally people don’t speak about these issues.

To the next! Cheers!!

Providing international caliber services consistently. https://doxycyclineotc.store/# doxycycline 110 mg

Love their spacious and well-lit premises. http://edpillsotc.store/# herbal ed treatment

Some trends of drugs. http://drugsotc.pro/# canadianpharmacymeds com

This is really interesting, You’re a very skilled

blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post.

Also, I have shared your website in my social networks!

drug information and news for professionals and consumers. https://mexicanpharmacy.site/# purple pharmacy mexico price list

global pharmacy canada canadian pharmacy meds us pharmacy

The staff always goes the extra mile for their customers. https://mexicanpharmacy.site/# mexican rx online

Hello, i think that i saw you visited my web site so i

came to “return the favor”.I’m trying to find things

to enhance my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

Every international delivery is prompt and secure. http://mexicanpharmacy.site/# best online pharmacies in mexico

Their health and beauty section is fantastic. http://indianpharmacy.life/# indian pharmacy paypal

Highest and lowest price of Truebit Protocol is USD 0.089 and USD 0.086 respectively. Truebit’s price today is US$0.08784, with a 24-hour trading volume of $50,299. TRU is .css-16f4b9m+0.00% in the last 24 hours. Past performance is not indicative of future results. Investing in cryptocurrencies and other Initial Coin Offerings (“ICOs”) is highly risky and speculative, and this article is not a recommendation by CoinClarity or the writer to invest in cryptocurrencies or other ICOs. Are you looking for a Truebit price prediction 2023, 2025 and 2030, then you are at the right place. We will share some of the most anticipating questions that seriously need attention and accurate answers. Participate in a time-limited event that empowers you to share a 22,000+ USDT prize pool, just by trading your favorite crypto.

https://fun-wiki.win/index.php?title=Best_place_to_buy_bitcoin_with_credit_card

Cryptocurrency isn’t protected by the UK’s Financial Services Compensation Scheme (FSCS) and is not an asset that’s regulated by the Financial Conduct Authority (FCA). There are also concerns that it could be used to facilitate financial crime or fraud. The value of these currencies is unpredictable and generally involves taking high risks with your money. All of our doc-mew-ments and security stuff all in one place I worked it out, but at the moment with Crypto. I’m having to use the Revolut – Euro route as VISA are blocking debit card transactions and Crypto have suspended their GBP wallet. I didn’t want to wait for some unspecified amount of time to get GBP in and start buying. This might include your name, phone number, address, email, taxpayer identification number, birth date, government identification number, and data regarding your bank account. You may also have to state your money source and your employment.

reputable mexican pharmacies online Mexico pharmacy online mexican online pharmacies prescription drugs

Unrivaled in the sphere of international pharmacy. https://indianpharmacy.life/# world pharmacy india

WOW just what I was searching for. Came here by searching

for Hair loss and hair shedding

top 10 online pharmacy in india online pharmacy India indian pharmacy paypal

They make prescription refills a breeze. http://drugsotc.pro/# online pharmacy without prescription

Their online prescription system is so efficient. https://gabapentin.world/# neurontin tablets 300mg

neurontin 204: neurontin 800 mg tablet – drug neurontin

purple pharmacy mexico price list or pharmacy in mexico – buying from online mexican pharmacy

pharmacies in mexico that ship to usa or mexican pharmacy online – mexican border pharmacies shipping to usa

mexico drug stores pharmacies or mexico pharmacy price list – mexican drugstore online

http://canadapharmacy24.pro/# canadian pharmacy tampa

ivermectin tablets: stromectol tablets buy online – price of ivermectin liquid

In the short demo, the reporters got to play through story parts, drive around in both a Jeep and tank, and fight enemies. Sometimes the tank would start to overheat and the characters would open the hatch. It’s unclear if this is something you need to watch out for or just an homage to the Sand Land manga. You can also greatly deplete an enemy’s HP with the tank’s attack, though it can be difficult to control. As for the combat portion, you can simply button mash the square and triangle buttons to attack. It’s also possible to dodge with R2 and slip behind the opponent. Thank you for these beautiful assets. I wanted to use this asset pack for a book I am writing on Game Development using Godot. Would it be okay to use the game art in this pack? I will give you full credits in the book. Thank you!

http://misojin.co/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=103405

Jill McVicar Nelson, Chief Marketing Officer at Dunkin’, also noted, “Pumpkin spice season has gotten a bit predictable lately, so we sought help from our friends Ben Affleck and Ice Spice to create a new pumpkin obsession that only Dunkin’ can offer. The result? The collaboration you never knew you needed: Pumpkin Munchkins and Frozen Dunkin’ Coffee, blended together to create the Ice Spice MUNCHKINS Drink. It’s fun, it’s delicious and it’s not your ordinary pumpkin drink!” A press release notes the beverage, dubbed the Ice Spice Munchkins Drink, “blends its smooth, creamy Frozen Coffee with Pumpkin MUNCHKINS Donut Hole Treats, topped with whipped cream and caramel drizzle.” The beverage will be available at Dunkin’ locations starting on September 13.

http://stromectol24.pro/# oral ivermectin cost

minocin 50 mg for scabies: stromectol order online – ivermectin 24 mg

https://indiapharmacy24.pro/# indian pharmacy paypal

legit canadian pharmacy: best pharmacy online – safe canadian pharmacies

https://stromectol24.pro/# minocycline 100 mg capsule

reputable indian online pharmacy: canadian pharmacy india – top 10 online pharmacy in india

http://plavix.guru/# generic plavix

paxlovid pharmacy: paxlovid cost without insurance – paxlovid cost without insurance

https://mobic.icu/# buy generic mobic for sale

ivermectin virus: ivermectin 3mg dosage – cost of ivermectin 3mg tablets

Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this post and also the rest

of the website is very good.

http://plavix.guru/# plavix best price

paxlovid cost without insurance: buy paxlovid online – paxlovid pharmacy

buy stromectol online uk: ivermectin 6mg – generic name for ivermectin

https://mobic.icu/# buy generic mobic without dr prescription

Order Viagra 50 mg online Viagra generic over the counter sildenafil 50 mg price

https://levitra.eus/# Levitra online pharmacy

Keep on working, great job!

https://viagra.eus/# Generic Viagra for sale

super kamagra Kamagra 100mg price Kamagra 100mg

https://kamagra.icu/# cheap kamagra

п»їcialis generic Cialis over the counter Buy Cialis online

Buy Vardenafil online Generic Levitra 20mg п»їLevitra price

http://kamagra.icu/# Kamagra 100mg price

http://kamagra.icu/# п»їkamagra

п»їkamagra Kamagra Oral Jelly sildenafil oral jelly 100mg kamagra

http://kamagra.icu/# buy Kamagra

https://kamagra.icu/# Kamagra tablets

https://kamagra.icu/# Kamagra Oral Jelly

Cheap generic Viagra Viagra Tablet price generic sildenafil

https://kamagra.icu/# cheap kamagra

Kamagra 100mg price sildenafil oral jelly 100mg kamagra Kamagra 100mg price

Hi there, constantly i used to check web site posts here in the early hours

in the morning, since i love to find out more and more.

http://kamagra.icu/# Kamagra tablets

http://viagra.eus/# order viagra

http://canadapharmacy.guru/# canadian pharmacy canadapharmacy.guru

pharmacy website india: buy medicines online in india – Online medicine order indiapharmacy.pro

http://mexicanpharmacy.company/# mexican pharmacy mexicanpharmacy.company

top 10 online pharmacy in india: world pharmacy india – indian pharmacy indiapharmacy.pro

п»їbest mexican online pharmacies: mexico pharmacies prescription drugs – mexican mail order pharmacies mexicanpharmacy.company

mexican pharmaceuticals online: mexican mail order pharmacies – mexican mail order pharmacies mexicanpharmacy.company

https://indiapharmacy.pro/# cheapest online pharmacy india indiapharmacy.pro

http://canadapharmacy.guru/# reliable canadian pharmacy canadapharmacy.guru

mexican pharmacy: reputable mexican pharmacies online – buying from online mexican pharmacy mexicanpharmacy.company

mexican rx online: purple pharmacy mexico price list – medicine in mexico pharmacies mexicanpharmacy.company

https://indiapharmacy.pro/# indian pharmacies safe indiapharmacy.pro

reputable indian online pharmacy: Online medicine home delivery – best online pharmacy india indiapharmacy.pro

http://mexicanpharmacy.company/# purple pharmacy mexico price list mexicanpharmacy.company

canadian pharmacy phone number: canadian pharmacy 1 internet online drugstore – canadian pharmacy near me canadapharmacy.guru

https://mexicanpharmacy.company/# purple pharmacy mexico price list mexicanpharmacy.company

medicine in mexico pharmacies: buying prescription drugs in mexico online – purple pharmacy mexico price list mexicanpharmacy.company

http://mexicanpharmacy.company/# mexico drug stores pharmacies mexicanpharmacy.company

pharmacy website india: top online pharmacy india – buy prescription drugs from india indiapharmacy.pro

canadian pharmacy: ordering drugs from canada – canadian pharmacy 24 canadapharmacy.guru

https://canadapharmacy.guru/# trusted canadian pharmacy canadapharmacy.guru

http://mexicanpharmacy.company/# mexico pharmacy mexicanpharmacy.company

https://mexicanpharmacy.company/# mexican online pharmacies prescription drugs mexicanpharmacy.company

canadian pharmacy uk delivery: canadian pharmacy online ship to usa – ed meds online canada canadapharmacy.guru

mexican rx online: mexican pharmacy – mexican rx online mexicanpharmacy.company

http://canadapharmacy.guru/# canadian pharmacy drugs online canadapharmacy.guru

canadian pharmacy 24: canadian pharmacy phone number – canadian pharmacy near me canadapharmacy.guru

Dear immortals, I need some wow gold inspiration to create.

http://mexicanpharmacy.company/# mexico drug stores pharmacies mexicanpharmacy.company

http://indiapharmacy.pro/# online pharmacy india indiapharmacy.pro

canadian pharmacy no scripts: canadian pharmacy meds – my canadian pharmacy review canadapharmacy.guru

best online pharmacies in mexico: mexican rx online – buying prescription drugs in mexico mexicanpharmacy.company

http://mexicanpharmacy.company/# mexican drugstore online mexicanpharmacy.company

https://indiapharmacy.pro/# pharmacy website india indiapharmacy.pro

indian pharmacy paypal: online shopping pharmacy india – п»їlegitimate online pharmacies india indiapharmacy.pro

mexico pharmacy: mexican mail order pharmacies – mexican online pharmacies prescription drugs mexicanpharmacy.company

https://mexicanpharmacy.company/# mexican drugstore online mexicanpharmacy.company

mexican drugstore online: п»їbest mexican online pharmacies – buying prescription drugs in mexico online mexicanpharmacy.company

http://canadapharmacy.guru/# canadian pharmacy phone number canadapharmacy.guru

https://propecia.sbs/# cost of propecia for sale

buying propecia without a prescription: cost of generic propecia without prescription – cheap propecia

http://clomid.sbs/# cost generic clomid

buy cheap propecia without insurance: home – propecia otc

200 mg doxycycline: generic doxycycline – doxycycline online

https://clomid.sbs/# can i order generic clomid without dr prescription

Quality posts is the important to attract the viewers to

pay a quick visit the web site, that’s what

this site is providing.

amoxicillin medicine: amoxil pharmacy – amoxicillin 50 mg tablets

buying generic propecia pills: cost of generic propecia without insurance – get cheap propecia no prescription

amoxicillin 500 mg tablet: amoxicillin 500 mg tablet – amoxicillin brand name

https://doxycycline.sbs/# where to get doxycycline

prednisone 40 mg tablet: order prednisone with mastercard debit – prednisone 250 mg

It’s amazing for me to have a website, which is valuable for

my knowledge. thanks admin

http://doxycycline.sbs/# doxycycline generic

buy amoxicillin without prescription: amoxicillin online no prescription – amoxicillin generic

https://clomid.sbs/# get clomid

generic propecia without a prescription: buying propecia without a prescription – generic propecia without rx

http://doxycycline.sbs/# buy cheap doxycycline

prednisone online australia: average cost of prednisone 20 mg – buy prednisone online canada

http://propecia.sbs/# cost of propecia prices

how to buy cheap clomid prices: where buy cheap clomid without insurance – can i buy cheap clomid tablets

buying prescription drugs in mexico online: mexico pharmacies prescription drugs – buying prescription drugs in mexico online

https://withoutprescription.guru/# real viagra without a doctor prescription usa

https://withoutprescription.guru/# viagra without doctor prescription

mexican mail order pharmacies: mexican drugstore online – buying from online mexican pharmacy

https://mexicopharm.shop/# mexican pharmaceuticals online

http://edpills.icu/# natural remedies for ed

generic viagra without a doctor prescription: non prescription ed drugs – prescription meds without the prescriptions

http://canadapharm.top/# canadian pharmacy no rx needed

canadian pharmacy ratings: Canadian Pharmacy Online – canada drugs online review

http://canadapharm.top/# ed drugs online from canada

canadian pharmacy drugs online: canadian pharm top – canadian discount pharmacy

https://edpills.icu/# cheap erectile dysfunction pills

buying ed pills online: erectile dysfunction drugs – pills for erection

amoxicillin 500mg prescription: canadian pharmacy amoxicillin – amoxicillin 500mg buy online uk

https://withoutprescription.guru/# ed meds online without doctor prescription

Everyone loves what you guys are usually up too. This sort of clever work and exposure!

Keep up the amazing works guys I’ve included you guys

to my personal blogroll.

real viagra without a doctor prescription usa: cialis without doctor prescription – buy prescription drugs without doctor

mexican pharmacy without prescription: sildenafil without a doctor’s prescription – prescription drugs

http://mexicopharm.shop/# medication from mexico pharmacy

best treatment for ed: buy erection pills – cheapest ed pills online

https://tadalafil.trade/# tadalafil 10mg generic

п»їkamagra: п»їkamagra – super kamagra

generic tadalafil united states buy generic tadalafil online uk tadalafil soft gel

https://levitra.icu/# Buy Vardenafil 20mg

sildenafil oral jelly 100mg kamagra: cheap kamagra – cheap kamagra

http://levitra.icu/# Buy Vardenafil 20mg online

Vardenafil buy online Buy Vardenafil online Generic Levitra 20mg

п»їkamagra: Kamagra 100mg – buy Kamagra

http://tadalafil.trade/# best pharmacy buy tadalafil

Vardenafil price Levitra 20 mg for sale Vardenafil buy online

2 sildenafil: where can i buy sildenafil over the counter – how to buy sildenafil online usa

https://edpills.monster/# men’s ed pills

buy tadalafil 20mg price: best tadalafil prices – tadalafil tablet buy online

http://tadalafil.trade/# where to buy tadalafil in usa

tadalafil online india: 10mg tadalafil – pharmacy online tadalafil

http://kamagra.team/# sildenafil oral jelly 100mg kamagra

buy lisinopril 5mg Buy Lisinopril 20 mg online lisinopril 30 mg price

http://doxycycline.forum/# doxycycline cream over the counter

zestril 2.5 mg: buy lisinopril – lisinopril 40 mg prices

zithromax capsules zithromax antibiotic zithromax 500mg

doxycycline 2014: Buy Doxycycline for acne – buy doxycycline medicine

zithromax z-pak: buy zithromax canada – order zithromax over the counter

http://lisinopril.auction/# canadian lisinopril 10 mg

cipro ciprofloxacin ciprofloxacin without insurance purchase cipro

amoxicillin generic brand: cheap amoxicillin – where to buy amoxicillin 500mg

https://doxycycline.forum/# doxycycline cap price

amoxicillin 500mg capsule purchase amoxicillin online over the counter amoxicillin

https://ciprofloxacin.men/# ciprofloxacin 500 mg tablet price

buy amoxicillin online uk amoxicillin 500mg price canada amoxicillin without a doctors prescription

https://lisinopril.auction/# zestril 20 mg price in india

buy cipro online: ciprofloxacin without insurance – cipro

lisinopril 5mg tablets Buy Lisinopril 20 mg online lisinopril 40 mg best price

amoxicillin 500 mg tablets: amoxil for sale – amoxicillin capsule 500mg price

http://ciprofloxacin.men/# cipro ciprofloxacin

buy drugs from canada: international online pharmacy – best mail order pharmacy canada

https://buydrugsonline.top/# canadian medicine

canadian pharmacy cialis cheap: online pharmacy usa – canadian pharmacy reviews

indian pharmacies safe: top online pharmacy india – indian pharmacies safe

cost prescription drugs online pharmacy usa cheap prescription drugs

pharmacy website india: indianpharmacy com – indian pharmacies safe

http://mexicopharmacy.store/# medication from mexico pharmacy

canadian online pharmacy: certified canada pharmacy online – pharmacy canadian

canadian pharmacy india: canadian pharmacy india – reputable indian pharmacies

http://indiapharmacy.site/# online pharmacy india

http://claritin.icu/# generic ventolin medication

wellbutrin 100mg price: Wellbutrin prescription – wellbutrin medication

https://claritin.icu/# ventolin prescription canada

neurontin 300mg: buy gabapentin online – neurontin tablets 300 mg

https://claritin.icu/# ventolin prescription cost

paxlovid generic http://paxlovid.club/# Paxlovid over the counter

https://paxlovid.club/# paxlovid pharmacy

best generic wellbutrin: Wellbutrin online with insurance – wellbutrin 300 mg

http://clomid.club/# how can i get clomid online

buy brand wellbutrin: Buy Wellbutrin XL 300 mg online – wellbutrin 450 xl

http://gabapentin.life/# neurontin 204

no prescription ventolin hfa: Ventolin inhaler online – ventolin from mexico to usa

https://clomid.club/# cost of clomid without a prescription

farmacia online miglior prezzo: kamagra – farmacie online sicure

migliori farmacie online 2023: Avanafil farmaco – acquisto farmaci con ricetta

viagra online spedizione gratuita: viagra cosa serve – gel per erezione in farmacia

farmaci senza ricetta elenco avanafil generico prezzo farmacie online autorizzate elenco

comprare farmaci online con ricetta: farmacia online migliore – farmacia online migliore

http://avanafilit.icu/# farmacia online

farmacia online più conveniente: avanafil prezzo – farmacia online miglior prezzo

farmacia online migliore: Farmacie a roma che vendono cialis senza ricetta – farmacia online migliore

farmacia online: cialis generico consegna 48 ore – farmacie on line spedizione gratuita

top farmacia online: Farmacie a milano che vendono cialis senza ricetta – farmacia online migliore

farmacia online senza ricetta: farmacia online miglior prezzo – farmacie on line spedizione gratuita

farmacie online autorizzate elenco: avanafil generico – farmacie on line spedizione gratuita

https://tadalafilit.store/# farmacia online senza ricetta

comprare farmaci online all’estero: kamagra oral jelly consegna 24 ore – comprare farmaci online con ricetta

farmacia online: farmacia online miglior prezzo – farmacia online più conveniente

farmacie online affidabili: farmacia online spedizione gratuita – farmacie on line spedizione gratuita

farmacia online piГ№ conveniente: avanafil prezzo in farmacia – migliori farmacie online 2023

acquistare farmaci senza ricetta Farmacie a milano che vendono cialis senza ricetta farmacia online migliore

farmacia online senza ricetta: avanafil generico – farmacia online senza ricetta

farmacia online più conveniente: Avanafil farmaco – farmacia online più conveniente

http://avanafilit.icu/# farmacia online migliore

acquisto farmaci con ricetta: kamagra gold – farmacia online

top farmacia online: avanafil prezzo in farmacia – comprare farmaci online con ricetta

farmaci senza ricetta elenco: farmacie online sicure – acquistare farmaci senza ricetta

farmacie on line spedizione gratuita farmacia online spedizione gratuita п»їfarmacia online migliore

farmacie on line spedizione gratuita: farmacia online migliore – farmacia online senza ricetta

I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

miglior sito per comprare viagra online: viagra prezzo farmacia – alternativa al viagra senza ricetta in farmacia

https://farmaciait.pro/# acquistare farmaci senza ricetta

viagra online consegna rapida: viagra consegna in 24 ore pagamento alla consegna – pillole per erezione immediata

farmacie online sicure: farmacia online – farmaci senza ricetta elenco

farmacia online migliore cialis generico consegna 48 ore migliori farmacie online 2023

top farmacia online: cialis generico – farmacia online miglior prezzo

migliori farmacie online 2023: farmacia online più conveniente – farmacie on line spedizione gratuita

п»їfarmacia online migliore: farmacia online spedizione gratuita – farmacie on line spedizione gratuita

acquistare farmaci senza ricetta: Tadalafil prezzo – farmacia online migliore

https://sildenafilit.bid/# viagra naturale in farmacia senza ricetta

farmacia online più conveniente: kamagra gold – farmacia online

comprare farmaci online con ricetta Cialis senza ricetta acquisto farmaci con ricetta

farmacie online affidabili: Avanafil farmaco – farmacia online

viagra 100 mg prezzo in farmacia: viagra senza ricetta – viagra originale recensioni

acquistare farmaci senza ricetta: avanafil – acquisto farmaci con ricetta

farmacia online miglior prezzo: cialis generico – farmacia online miglior prezzo

http://sildenafilo.store/# se puede comprar viagra sin receta

sildenafil 100mg genГ©rico viagra generico comprar viagra en espaГ±a

https://kamagraes.site/# farmacias online seguras

sildenafilo 100mg farmacia: sildenafilo precio – viagra online rГЎpida

https://vardenafilo.icu/# farmacia online madrid

https://kamagraes.site/# farmacias online baratas

http://tadalafilo.pro/# farmacia online envÃo gratis

https://vardenafilo.icu/# farmacias online seguras en españa

sildenafilo precio farmacia comprar viagra contrareembolso 48 horas viagra online cerca de la coruГ±a

https://sildenafilo.store/# viagra online gibraltar

farmacia online madrid: kamagra – farmacias online seguras en espaГ±a

Cogito ergo sum – я мыслю, следовательно – существую

http://batmanapollo.ru

http://tadalafilo.pro/# farmacia barata

https://sildenafilo.store/# sildenafilo cinfa sin receta

http://farmacia.best/# farmacia envÃos internacionales

https://farmacia.best/# farmacias online seguras en españa

farmacias online baratas kamagra oral jelly farmacia online envГo gratis

farmacia barata: Levitra precio – farmacia 24h

http://sildenafilo.store/# se puede comprar sildenafil sin receta

https://vardenafilo.icu/# farmacia online

https://kamagraes.site/# farmacias baratas online envÃo gratis

https://tadalafilo.pro/# farmacia online barata

https://tadalafilo.pro/# farmacias online seguras en españa

http://farmacia.best/# farmacia 24h

http://tadalafilo.pro/# farmacias online seguras en espaГ±a

http://tadalafilo.pro/# farmacia online envÃo gratis

https://tadalafilo.pro/# farmacia barata

farmacia 24h: comprar kamagra – п»їfarmacia online

https://kamagraes.site/# farmacia online madrid

http://sildenafilo.store/# farmacia gibraltar online viagra

farmacia online barata farmacias online seguras farmacia online barata

http://vardenafilo.icu/# farmacias baratas online envÃo gratis

https://sildenafilo.store/# sildenafilo precio farmacia

https://kamagraes.site/# farmacia online barata

Слово пацна 2 сезон Слово пацна 2 сезон 1 серия онлайн Слово пацна 2 сезон

http://farmacia.best/# farmacia online internacional

farmacia envГos internacionales: comprar kamagra – farmacia envГos internacionales

http://tadalafilo.pro/# farmacia 24h

https://sildenafilo.store/# sildenafilo 50 mg precio sin receta

http://farmacia.best/# farmacia online 24 horas

http://farmacia.best/# farmacia online madrid

farmacia online envГo gratis: se puede comprar kamagra en farmacias – farmacia online internacional

http://kamagraes.site/# farmacias online baratas

https://sildenafilo.store/# viagra online rápida

https://farmacia.best/# farmacias online baratas

https://vardenafilo.icu/# farmacia online barata

http://vardenafilo.icu/# farmacias online baratas

п»їfarmacia online cialis 20 mg precio farmacia farmacia online envГo gratis

farmacia barata: cialis en Espana sin receta contrareembolso – farmacia online internacional

http://sildenafilo.store/# se puede comprar viagra sin receta

http://sildenafilo.store/# sildenafilo 100mg sin receta

https://tadalafilo.pro/# farmacia online internacional

http://kamagraes.site/# farmacias baratas online envÃo gratis

https://sildenafilo.store/# viagra online cerca de toledo

farmacia barata: kamagra gel – farmacias online seguras en espaГ±a

http://farmacia.best/# farmacia online internacional

http://kamagraes.site/# farmacia online 24 horas

farmacia online madrid: Comprar Levitra Sin Receta En Espana – farmacia online 24 horas

https://vardenafilo.icu/# farmacias online baratas

https://sildenafilo.store/# venta de viagra a domicilio

http://kamagrafr.icu/# Pharmacie en ligne livraison rapide

Pharmacie en ligne livraison 24h kamagra livraison 24h Pharmacies en ligne certifiГ©es

https://kamagrafr.icu/# Pharmacies en ligne certifiées

farmacia online envГo gratis: farmacia online envio gratis valencia – farmacia online 24 horas

http://cialissansordonnance.pro/# Pharmacie en ligne livraison rapide

Pharmacie en ligne pas cher: pharmacie en ligne sans ordonnance – Pharmacie en ligne pas cher

http://levitrafr.life/# pharmacie ouverte 24/24

Pharmacie en ligne France Levitra 20mg prix en pharmacie Pharmacie en ligne fiable

farmacia envГos internacionales: farmacia online envio gratis valencia – farmacia barata

https://pharmacieenligne.guru/# Pharmacie en ligne pas cher

Pharmacies en ligne certifiГ©es: Acheter Cialis – Pharmacie en ligne fiable

https://kamagrafr.icu/# acheter médicaments à l’étranger

https://levitrafr.life/# pharmacie en ligne

https://pharmacieenligne.guru/# Pharmacie en ligne pas cher

Viagra homme prix en pharmacie sans ordonnance Meilleur Viagra sans ordonnance 24h Viagra 100 mg sans ordonnance

farmacia online internacional: comprar kamagra – farmacia online envГo gratis

http://pharmacieenligne.guru/# Acheter médicaments sans ordonnance sur internet

http://kamagrafr.icu/# pharmacie en ligne

Pharmacie en ligne fiable: Medicaments en ligne livres en 24h – Pharmacie en ligne France

http://viagrasansordonnance.store/# Acheter Sildenafil 100mg sans ordonnance

https://viagrasansordonnance.store/# Viagra sans ordonnance livraison 48h

http://cialissansordonnance.pro/# acheter médicaments à l’étranger

farmacia online internacional: farmacia 24 horas – п»їfarmacia online

http://kamagrafr.icu/# Pharmacie en ligne France

http://pharmacieenligne.guru/# Pharmacie en ligne fiable

Pharmacie en ligne livraison 24h: Medicaments en ligne livres en 24h – Acheter mГ©dicaments sans ordonnance sur internet

https://pharmacieenligne.guru/# pharmacie ouverte 24/24

https://pharmacieenligne.guru/# Pharmacie en ligne pas cher

https://potenzmittel.men/# versandapotheke versandkostenfrei

internet apotheke versandapotheke deutschland versandapotheke deutschland

п»їonline apotheke kamagra tabletten gГјnstige online apotheke

https://apotheke.company/# internet apotheke

https://kamagrakaufen.top/# versandapotheke versandkostenfrei

online apotheke gГјnstig kamagra oral jelly kaufen online apotheke deutschland

https://apotheke.company/# internet apotheke

online apotheke deutschland: cialis rezeptfreie kaufen – online apotheke deutschland

https://viagrakaufen.store/# Viagra online kaufen legal in Deutschland

online apotheke preisvergleich kamagra oral jelly versandapotheke deutschland

Thanks for some other wonderful article. The place else may just anybody get that type of info in such an ideal means of writing? I have a presentation next week, and I’m at the look for such info.

http://viagrakaufen.store/# Viagra Generika kaufen Schweiz

п»їonline apotheke cialis rezeptfreie kaufen online apotheke deutschland

п»їonline apotheke: versandapotheke deutschland – versandapotheke versandkostenfrei

http://cialiskaufen.pro/# online apotheke deutschland

mexico drug stores pharmacies mexican pharmacy mexican rx online

http://mexicanpharmacy.cheap/# mexico drug stores pharmacies

mexico drug stores pharmacies buying from online mexican pharmacy mexico drug stores pharmacies

mexican drugstore online mexico drug stores pharmacies purple pharmacy mexico price list

best mexican online pharmacies mexican rx online buying prescription drugs in mexico online

https://mexicanpharmacy.cheap/# п»їbest mexican online pharmacies

medicine in mexico pharmacies best mexican online pharmacies buying from online mexican pharmacy

medication from mexico pharmacy mexican mail order pharmacies best mexican online pharmacies

mexico pharmacy medicine in mexico pharmacies medicine in mexico pharmacies

pharmacies in mexico that ship to usa medication from mexico pharmacy mexican drugstore online

best online pharmacies in mexico mexico pharmacies prescription drugs mexican pharmaceuticals online

mexican drugstore online mexican drugstore online medication from mexico pharmacy

Hey there would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good web hosting provider at a honest price? Thanks a lot, I appreciate it!

https://mexicanpharmacy.cheap/# mexico drug stores pharmacies

http://mexicanpharmacy.cheap/# buying prescription drugs in mexico online

mexico drug stores pharmacies mexican online pharmacies prescription drugs best online pharmacies in mexico

best mexican online pharmacies mexican pharmaceuticals online purple pharmacy mexico price list

mexican mail order pharmacies best online pharmacies in mexico mexican pharmacy

buying prescription drugs in mexico online mexican pharmaceuticals online mexican mail order pharmacies

medication from mexico pharmacy mexican drugstore online mexican border pharmacies shipping to usa

purple pharmacy mexico price list pharmacies in mexico that ship to usa medicine in mexico pharmacies

mexico drug stores pharmacies mexico drug stores pharmacies mexico drug stores pharmacies

essay about coconut tree in hindi https://www.growkudos.com/profile/gilbert_moore majha desh essay in marathi

http://mexicanpharmacy.cheap/# mexican border pharmacies shipping to usa

purple pharmacy mexico price list medication from mexico pharmacy mexico pharmacies prescription drugs

mexican online pharmacies prescription drugs mexico drug stores pharmacies buying prescription drugs in mexico online

https://mexicanpharmacy.cheap/# mexico drug stores pharmacies

pharmacies in mexico that ship to usa mexican online pharmacies prescription drugs buying prescription drugs in mexico online

top rated ed pills mens erection pills new ed treatments edpills.tech

canadian drugs online canadian pharmacy meds reviews – canadian world pharmacy canadiandrugs.tech

http://mexicanpharmacy.company/# medicine in mexico pharmacies mexicanpharmacy.company

http://canadiandrugs.tech/# global pharmacy canada canadiandrugs.tech

best medication for ed erection pills online – cure ed edpills.tech

http://edpills.tech/# medication for ed dysfunction edpills.tech

http://canadiandrugs.tech/# canadian pharmacy online canadiandrugs.tech

best otc ed pills medicine erectile dysfunction ed medications list edpills.tech

https://canadiandrugs.tech/# legit canadian pharmacy canadiandrugs.tech

best online pharmacy india canadian pharmacy india – indian pharmacy online indiapharmacy.guru

http://edpills.tech/# herbal ed treatment edpills.tech

https://canadiandrugs.tech/# reddit canadian pharmacy canadiandrugs.tech

http://edpills.tech/# mens erection pills edpills.tech

adderall canadian pharmacy canadian pharmacy world – best canadian pharmacy to buy from canadiandrugs.tech

essay on school discipline https://keeganidtmb.prublogger.com/23494987/5-easy-facts-about-buy-essays-online-d-s-d-described rhetorical analysis essay of the declaration of independence

cures for ed medication for ed dysfunction cheap ed drugs edpills.tech

http://indiapharmacy.guru/# india online pharmacy indiapharmacy.guru

https://edpills.tech/# best ed pills edpills.tech

http://canadapharmacy.guru/# vipps canadian pharmacy canadapharmacy.guru

http://indiapharmacy.guru/# best online pharmacy india indiapharmacy.guru

new treatments for ed best ed drug – best medication for ed edpills.tech

http://indiapharmacy.guru/# indian pharmacy online indiapharmacy.guru

http://edpills.tech/# best male enhancement pills edpills.tech

canadian drug global pharmacy canada my canadian pharmacy rx canadiandrugs.tech

http://edpills.tech/# treatment for ed edpills.tech

pills for ed otc ed pills – new treatments for ed edpills.tech

https://indiapharmacy.guru/# indian pharmacy online indiapharmacy.guru

http://canadiandrugs.tech/# canada drugs canadiandrugs.tech

https://indiapharmacy.guru/# mail order pharmacy india indiapharmacy.guru

ed pills that really work ed drugs list – erectile dysfunction medicines edpills.tech

http://canadiandrugs.tech/# best canadian pharmacy to order from canadiandrugs.tech

ed treatment review compare ed drugs medication for ed dysfunction edpills.tech

https://indiapharmacy.pro/# top 10 online pharmacy in india indiapharmacy.pro

https://edpills.tech/# pills erectile dysfunction edpills.tech

http://canadiandrugs.tech/# canada ed drugs canadiandrugs.tech

pharmacy website india mail order pharmacy india – india online pharmacy indiapharmacy.guru

https://edpills.tech/# the best ed pill edpills.tech

https://indiapharmacy.guru/# Online medicine home delivery indiapharmacy.guru

http://canadiandrugs.tech/# canada pharmacy 24h canadiandrugs.tech

indianpharmacy com best online pharmacy india – reputable indian pharmacies indiapharmacy.guru

ed pills online ed medication online pills erectile dysfunction edpills.tech

http://indiapharmacy.guru/# buy medicines online in india indiapharmacy.guru

https://indiapharmacy.guru/# legitimate online pharmacies india indiapharmacy.guru

https://indiapharmacy.guru/# reputable indian online pharmacy indiapharmacy.guru

ed treatment review non prescription erection pills – new ed pills edpills.tech

https://indiapharmacy.pro/# indian pharmacy online indiapharmacy.pro

http://indiapharmacy.guru/# reputable indian online pharmacy indiapharmacy.guru

http://canadiandrugs.tech/# canadian pharmacy world canadiandrugs.tech

ed meds online without doctor prescription impotence pills ed meds online edpills.tech

http://edpills.tech/# best ed pills non prescription edpills.tech

canadianpharmacyworld com pharmacy canadian superstore – canadian pharmacy cheap canadiandrugs.tech

https://edpills.tech/# cheap erectile dysfunction pills online edpills.tech

amoxicillin 500mg pill: amoxicillin 500 – over the counter amoxicillin

buy amoxicillin online uk: generic amoxicillin online – amoxicillin where to get

https://ciprofloxacin.life/# buy cipro online canada

ciprofloxacin over the counter: cipro for sale – where can i buy cipro online

where to buy prednisone in australia prednisone buy without prescription prednisone 10 mg price

where to buy generic clomid online: where can i buy cheap clomid without insurance – clomid cost

https://paxlovid.win/# paxlovid pharmacy

50 mg prednisone from canada: prednisone 100 mg – 1250 mg prednisone

generic clomid tablets: where to buy generic clomid without insurance – can i buy generic clomid

https://paxlovid.win/# paxlovid price

amoxicillin 500 mg tablet price: amoxicillin 750 mg price – amoxicillin buy canada

buy cipro cipro ciprofloxacin cipro ciprofloxacin

buy generic ciprofloxacin: buy cipro cheap – buy cipro

amoxicillin online canada: buy amoxicillin online without prescription – can you purchase amoxicillin online

can i order generic clomid without a prescription: can i buy generic clomid without rx – can you buy generic clomid pills

paxlovid for sale: paxlovid cost without insurance – Paxlovid over the counter

http://amoxil.icu/# generic amoxicillin cost

can i buy clomid without insurance: how to buy cheap clomid price – where can i get clomid prices

can you buy cheap clomid for sale cheap clomid now where can i get clomid

http://clomid.site/# where buy cheap clomid without dr prescription

generic prednisone for sale: prednisone 2 mg – prednisone 3 tablets daily

buy cipro cheap: antibiotics cipro – buy cipro online canada

purchase cipro: purchase cipro – buy cipro cheap

paxlovid for sale: paxlovid cost without insurance – paxlovid buy

amoxicillin 500 capsule: amoxicillin price without insurance – over the counter amoxicillin canada

amoxicillin 500mg buy online canada amoxicillin 500mg for sale uk buy amoxicillin over the counter uk

buying clomid prices: where to buy cheap clomid pill – buy clomid no prescription

http://amoxil.icu/# amoxicillin 500 mg brand name

cost of generic clomid pills: generic clomid prices – cheap clomid without rx

http://amoxil.icu/# amoxicillin 500mg capsules uk

buy amoxicillin 500mg capsules uk: antibiotic amoxicillin – buy amoxicillin 500mg capsules uk

prednisone 10 mg tablet prednisone pill prices order prednisone with mastercard debit

where can i get clomid without prescription: how to get generic clomid tablets – can i get clomid without insurance

where can i get amoxicillin 500 mg where can i buy amoxicillin over the counter uk buy amoxil

http://prednisone.bid/# prednisone 21 pack