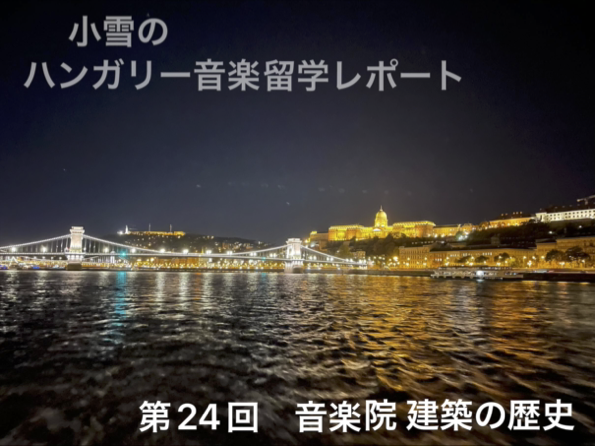

2025.11.3 第24回 音楽院 建築の歴史

前回までの音楽院の授業のレポートに代わり、今回からリスト音楽院の歴史や建物内の紹介に移ります。これまでのレポートでも少し写真にて取り上げましたが、どんな大きさでどのような装飾が施されているかなど、私からの視点で紹介しようと思います。そして最後に、今回のリサイタルを踏まえた報告も書こうと思います。

—音楽院の歴史と建築

音楽院が創設されたのは1875年で、当時、作曲家として名を馳せていたフェレンツ・リストが積極的に創設に努めた一人であった為、そこから彼の名に因んで学院名が定められました。約140年以上に渡って音楽教育の第一線を担っています。あまり旅行で訪れる方も多くないのですが、ちょうど5,6分歩いたさらに先の場所に、ハンガリーの子供たちが学ぶ音楽学校があります。幼少期の年齢から入学でき、早くに才能が開花し飛び級で卒業した生徒さんは、ほとんどリスト音楽院へ通うそうです。私の師事している先生も、同じような経緯からリスト音楽院で早くから学んだそうです。

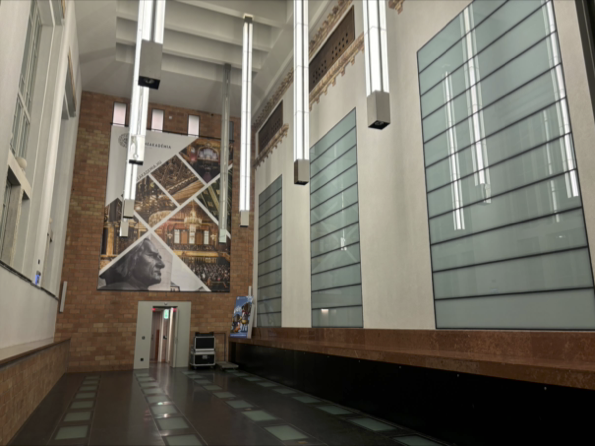

建築様式は19世紀から20世紀頭にかけて流行した、アールヌーヴォ建築仕様ではないかと思います。特に大ホールと小ホールを併設している本館は内装が圧巻的で、これを見るためにわざわざツアーに参加して、実際に演奏会に足を運ぶ人も多いようです。

リスト音楽院の学生になってから気付いたズルいとも言える特権は、いつでも学生カードで出入りが自由なことで、たまに、大門の玄関口で仕切り線越しにいるお客さんを前に颯爽と中を歩くのは、なんだか良い気分にさせてくれます。そんな意地の悪い気分にさせてくれることからも、やはり建物の威厳を感じられるかと思います。音楽院の公式ホームページによると、2013年に大規模改装工事を行ったようで、歴史ある外見や内装からは一見想像もできない様な、各部屋には電気やwi-fi、エンターキー搭載に必要なタッチ式オートロックなどが施されており、現代を感じさせます。あれだけの大きな造りの銅像などをそのまま残し、現代の暮らしに適した設備を配置するための防音も兼ねての工事となると、大掛かりだったのだろうと思います。次回は、コンサートや学生にとっては試験会場ともなるホールについてお伝えしようと思います。

—近況報告

秋学期の始まりと共に一気に温度が下がり、肌寒さを感じ始めました。9月の頭から末にかけては、なんとなくしっかりとした上着一枚を持てば体温調節出来ていたのが、10月に入った途端に、ジャンパーなしでは凌げないほどの寒さに急転換しました。雨が降った後や朝から曇りの日には、マフラーや手袋などの防寒対策も必要です。こんな感じでいくと、私のように寒さに弱い人にとっては11月からがとても怖いです。色々と新たな防寒着の調達が必要になり、授業帰りにショッピングモールで物色をする日々です。ここで面白いのが、やたらと洋服店が多いことです。もちろん、モールの大きさや広さに比例して店舗数に差異はありますが、それぐらい需要があるのだと思います。特に、ここヨーロッパではファッションが色彩豊かなのに対し、スーツ姿の人をあまり見かけないです。その傾向からか、毎日出かける度に、人々のファッションを通して新たなアイテムを知るなんてこともあります。洋服だけでなく、靴もそうです。私には移動手段が限られているので、公共交通機関を利用する以外は、基本は歩きでの移動です。なので、とにかく靴の消耗加減と履き心地を重要視していて、年に2,3回は買い替えが必要です。その影響からか留学を始めてから、どことなく足や背が大きくなったようで、この間も靴の買い替えに1cmも大きいサイズでちょうど良く感じたのには驚きました。

話は変わり、新学期にはリスト音楽院の日本人学生の伝統的な行事として、新入生歓迎会が開催されます。これは2年目にあたる年の人が幹事を勤め、日程や場所を決めます。今年は特に日本人留学生が多く、新たに15人ほど入学しました。例に見ない人数に、他の知り合いの人からも驚きの声が多かったです。全員とまではいきませんが、数名の人と話せたのは良かったと思います。

—リサイタルを終えて

先日無事に、桐生市有鄰館でのリサイタルを終えることができました。足を運んで下さった多くの方々に、この場を借りて感謝申し上げます。始めは少し未知による怖さもあり、どこか不安定さを感じていました。今回のリサイタルのテーマは、留学での変化や成長を、演奏やインタビューを通して伝えることだったので、どこまでそれを見せることができるのかが大きな課題でした。企画についての話を受けてから長らく時間はありましたが、実際に感覚を持ったのは、当日に近づくにつれてでした。多くのリサイタルでは、時より西洋美術とクラシック音楽という融合型コンサートを開催していますが、日本書道とクラシック音楽はなかなかな斬新な融合だったと思います。ここで展示された作品には、「私」を題に作り上げられたものがあり、私の人生の軌跡を書道作品で表すとともに、現在を演奏やインタビューで鮮明化したリサイタルだったと振り返っています。ただ曲目に難易度を入れ込み過ぎたのは、反省すべきだったと思います。

最後に、今回に留まらずこの先も私一人でのソロ演奏会だけでなく、リスト音楽院で留学を共にしている同期2人とのコラボレーションした演奏会も企画しようと話し合っていますので、是非、その際にはまた足を運んで下されば幸いです。改めまして、ありがとうございました。

次回は、今回のリスト音楽院の建築の歴史に引き続き、ホールについてです。毎日のように色々なコンサートが開催され、また学生にとっては試験会場ともなるホールは、大小ともに歴史ある立派な造りです。こちらも近況報告も兼ねてのレポートにしていこうと思います。